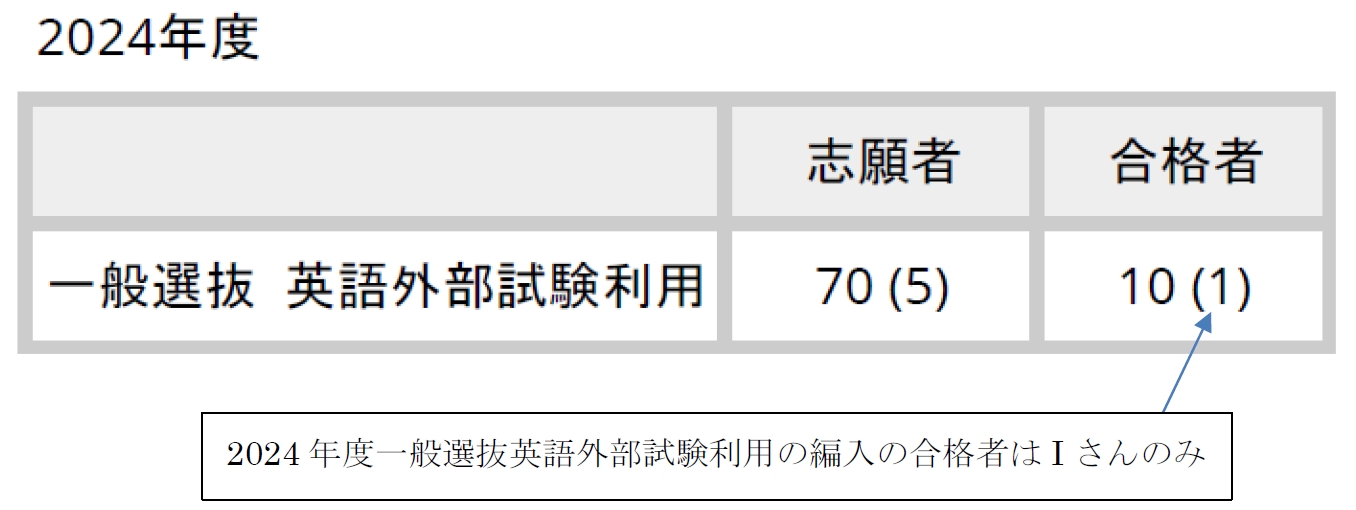

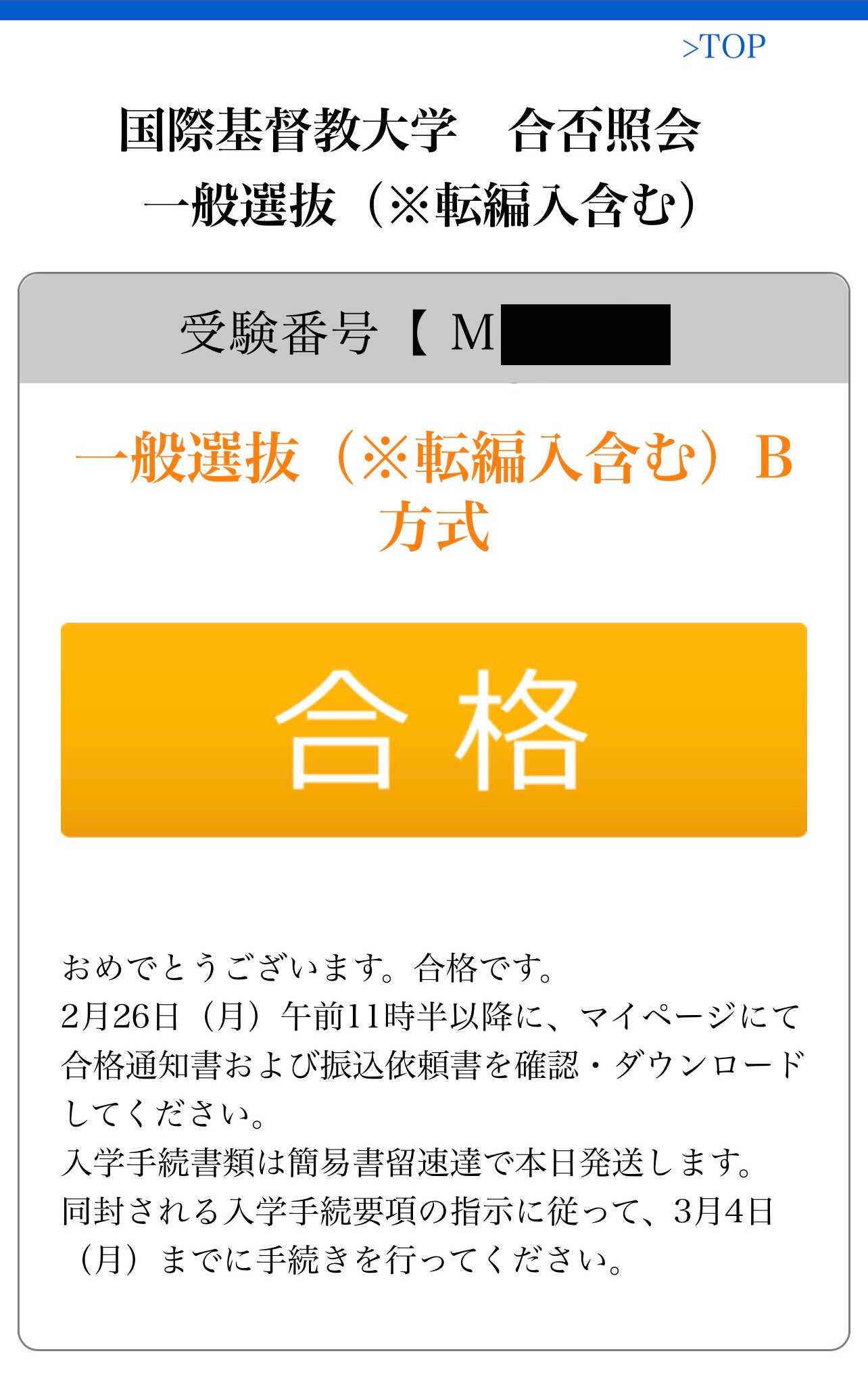

2024年度に編入でICUに合格したこくさいさん(以下Iさん)インタビュー後編

–ICU入試、編入試験の実際–

(ICU入試では編入生と一般生は区別なく同じ試験を受けるが、編入生は試験教室が違う?)

周りの机には編入生用の受験番号が貼ってあったので、編入生同士は近くで受験していたと思います。編入生専用の教室であるかどうかは分かりませんでした。一般の受験生に混じる形だったかもしれません。

(実際に編入でICU入試を受けてみた感想は?)

現役で受験したときより全体によく解けたという感じはありました。過去問演習をこなして慣れていたのが大きいと思います。知識問題などは答えられない問題もありましたが、読解は解きやすい問題が比較的多いと感じました。

–外部英語試験利用、二次試験の面接に関して–

(面接をしたのはどんな先生で、どんな質問をされた?)

生物学と経営学の先生でした。経営学の先生は私の所属していた経済学部に学問領域が近いので、学術的な踏み込んだ質問もありました。

(ICUでは現役生も編入生も同じ試験を受けるが、面接で聞かれる質問は、編入生であることが前提の質問?)

はい、編入希望であることは面接官の先生はご存じでしたね。なんでわざわざ編入するのかということは詳しく聞かれました。

(編入したい理由としてはどう答えた?)

前の大学で自分なりに色々な分野の勉強をしたり、活動をしている中で、お互いに高め合えるような環境に身を置きたいと思うようになった、という事を具体例を交えて答えました。

(本音で答えた?)

本音で答えました。自分の場合はこの学問がやりたいというのはまだはっきりとは決まっていなくて、勉強するための環境を求めてICUに入った感じです。

(面接の雰囲気は?)

前半は踏み込んだ質問などもありましたが、途中から和やかな雰囲気になって、最後は雑談のようになっていましたね。サークルの話などをいろいろ聞いて下さった事が印象に残っています。学生の素の部分を見てくれているのかもしれませんが、落とすための面接ではないのかなという印象は持ちました。

(オンライン面接だが、面接は自宅の部屋で受けた?)

はい、自分の部屋で受けました。事前に接続テストがあって、その際に音声やカメラのチェックがありました。面接時は必ずイヤホンを使うように言われたと記憶しています。

–ICU入学後の様子–

(実際にICUに入学した印象は?)

ICUは学問に対する意識が高くて、その点は前の大学とは全く違うと感じています。

前の大学の経済学部で、大学院に行く学生は少数派でした。100人いて1人か2人という感じです。効率的に単位を取って卒業すればよいと割り切っている人が多かったと思います。

ICUでは全体で20%、理系は70%の学生が大学院に進学しているそうなので、アカデミックな意識がとても高い大学だと思います。学生同士で話しをしていても、今はどんな領域に関心を持っていて、将来はどんな研究を進めていきたいとか、そういう会話が普通に出てきます。前の大学ではほとんどなかった雰囲気ではありますね。

(授業の違いは?)

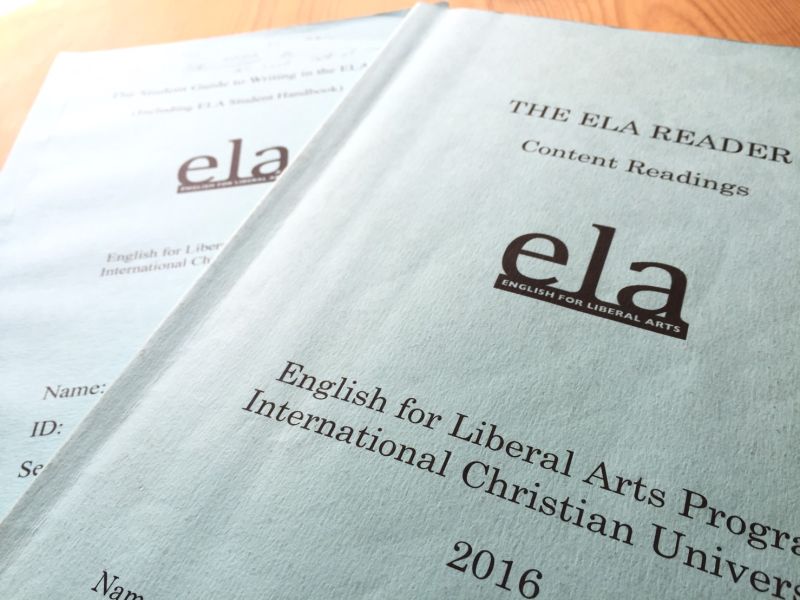

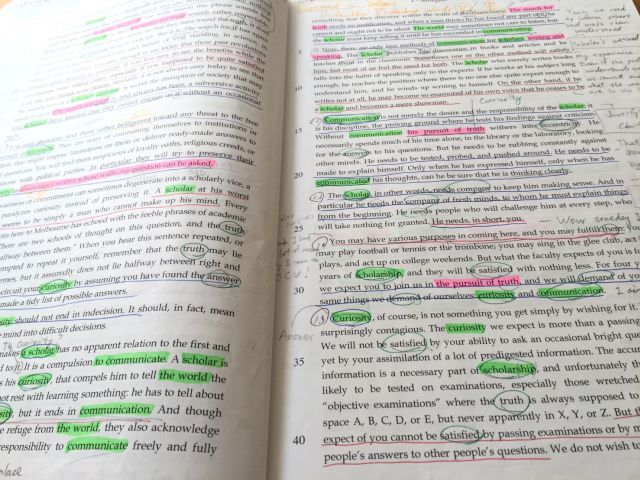

ICUでは授業に出席して当然、というのは大きな違いですね(笑) 前の大学ではどれくらい休めるかということを確認してそれに合わせて出席したり自主休講したりという雰囲気があったのですが、ICUの場合は少なくともELAは全部の授業に全員が出て当然とみなされています。

また、ICUは学部の垣根が無く、どの授業も履修できるというのはよい所ですね。前の大学では経済学部にいたのですが、企業でインターンをする機会があって、経済よりは経営の方に興味が出てきました。しかし法政大の場合、経済学部と経営学部は全く別の学部でキャンパスが50kmぐらい離れているので、特に必修の多い1年生や2年生が別のキャンパスで授業を受けるのは難しいです。

ICUは学部の垣根なく授業を受けられて、入学後に興味関心を持った内容をメジャーにできるので、そこは魅力ですね。

(編入してからは3年で卒業できそう?)

自分の場合は前の大学から編入できる授業をあまり履修していなかったので、編入できる単位は最大で20単位ぐらいになりそうです。授業を多めに取っていけば3年で間に合う計算ではありますが、実際にどうなるかはまだ分からないですね。

(編入生同士はコンタクトを取っている?)

はい、編入生はICUの入学式で一番前の方に座っているのでそこでLINEを交換したり、後から紹介してもらったりして繋がりができています。編入生もいろいろな方がいるなぁという感じです。やはりオンレクを受けていた人は多いですね。

(これから編入する人にアドバイスはある?)

編入生であってもICUでは最初は授業を取り過ぎない方がよいと思いました。

ELAは基本的に対面授業で、課題が多いです。私は授業を目一杯入れてしまい、通学時間が倍になった事もあって、入学後に体調を悪くしてしまった時期がありました。オーバーワーク気味だったと思います。前の大学に1年間通って慣れていたつもりですが、それでもきつく感じました。

また、入学当初は自宅から2時間かけて通っていましたが、6月からより近いエリアに引っ越して一人暮らしを始めました。ICUは1年生の間は1限目から(8:50~)の授業が週に何回かあるのですが、家が遠いと朝の授業に出るのが大変です。また、帰りの通学時間を考えると、勉強やサークル活動などでも遅くまではいられません。時間をかけてICUに通学している学生も中にはいるので、実際に通ってみて考えるべきところだとは思いました。

後はサークルですね。編入生は体育の実技など、新入生が取る授業の一部が免除されている事が多いと思いますが、その分、積極的に知人を増やしていく必要があります。居場所を作る意味でもサークルには入った方がよいと思います。