『リベラルアーツという波動: 答えのない世界に立ち向かう 国際基督教大学の挑戦』

今回は『リベラルアーツという波動: 答えのない世界に立ち向かう 国際基督教大学の挑戦』という本について紹介します。この本は、ICUの教授たち(伊東先生、森島先生)が執筆した、リベラルアーツ教育の魅力と可能性を探る一冊です。ICU入試受験生が読むべきかどうかという視点からレビューしたいと思います。

伊東辰彦・森島泰則 編著、『リベラルアーツという波動: 答えのない世界に立ち向かう 国際基督教大学の挑戦』、学研プラス、2019

1. リベラルアーツ主義の提唱

本書は、「リベラルアーツ主義」の提唱から始まります。著者たちは現代社会における大学教育の使命について深く考察し、幅広い知識と柔軟な思考力を養うリベラルアーツ教育の重要性を説いています。

2. 高校生からの問いかけ

特に興味深いのは、「大学教授、高校生のチャレンジを受ける」という章です。ここでは、高校生からの深遠な問いに大学教授が答えています。「過去のことはなぜ美化されてしまうのか?」「人間には生きる目的があるのか?」といった哲学的な問いかけに対する教授の回答は、リベラルアーツ的思考のプロセスを体現しており、皆さんの知的好奇心を刺激するでしょう。

3. 卒業生の声

リベラルアーツ教育の効果を知るには、卒業生たちの声を聞くのが一番です。本書では、教員として活躍する卒業生や、様々なキャリアを歩む卒業生たちの座談会が収録されています。

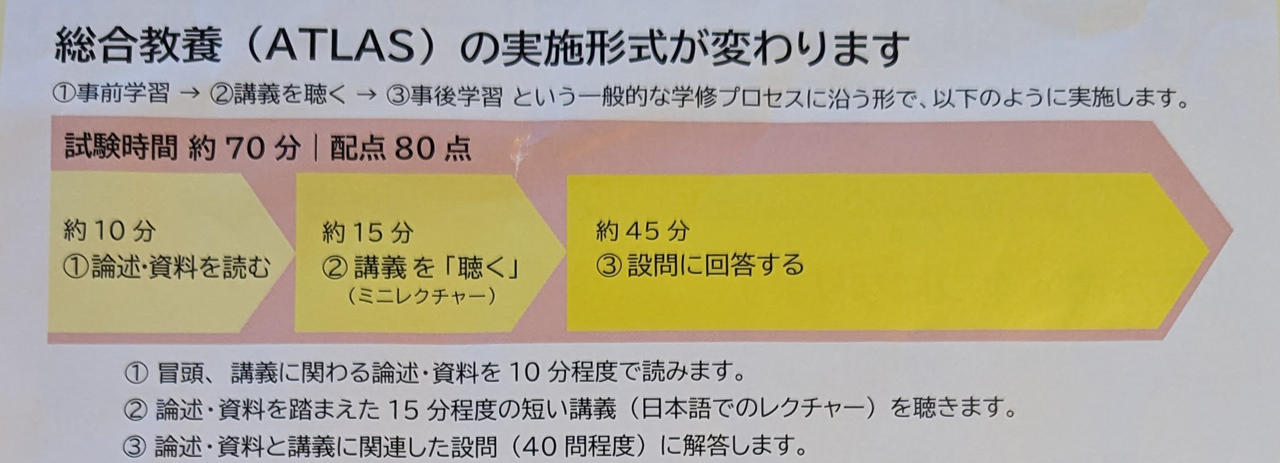

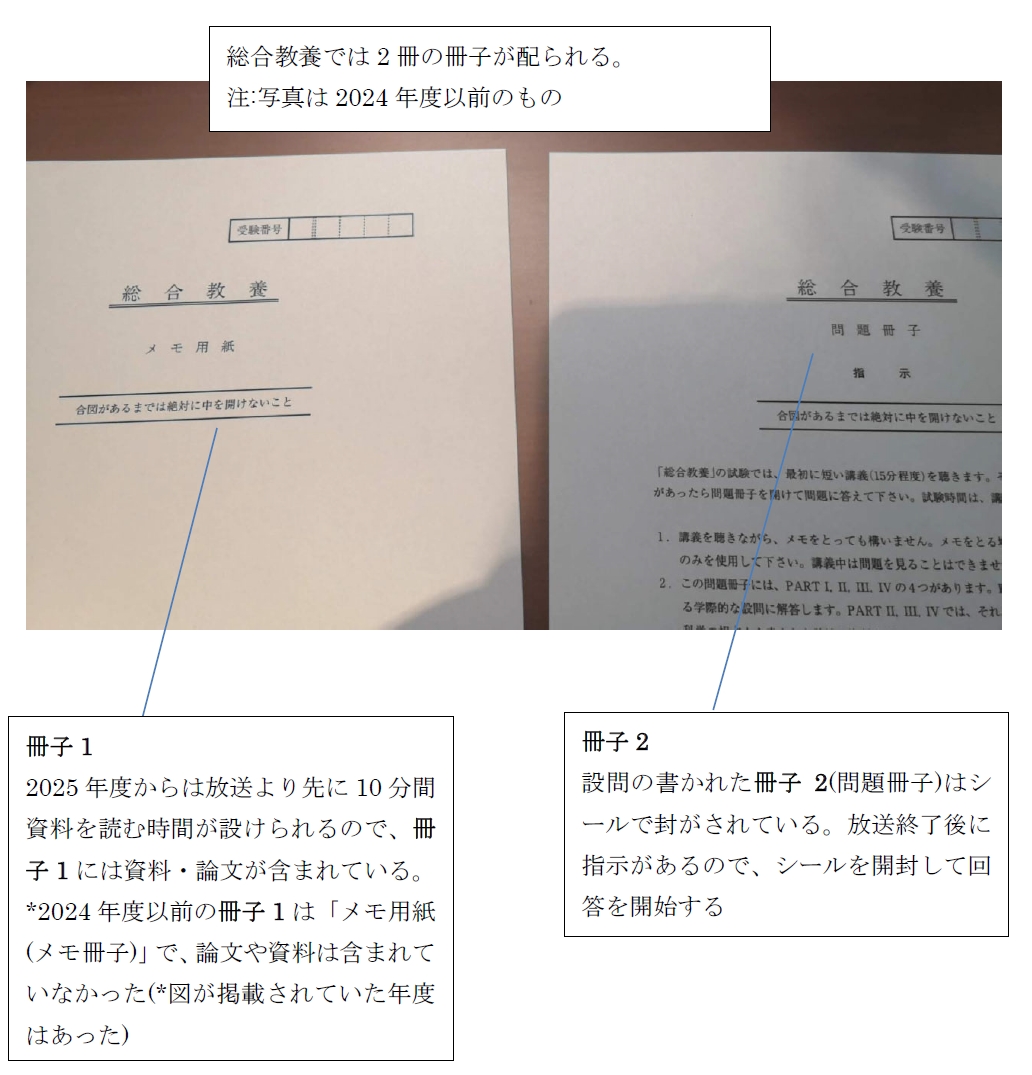

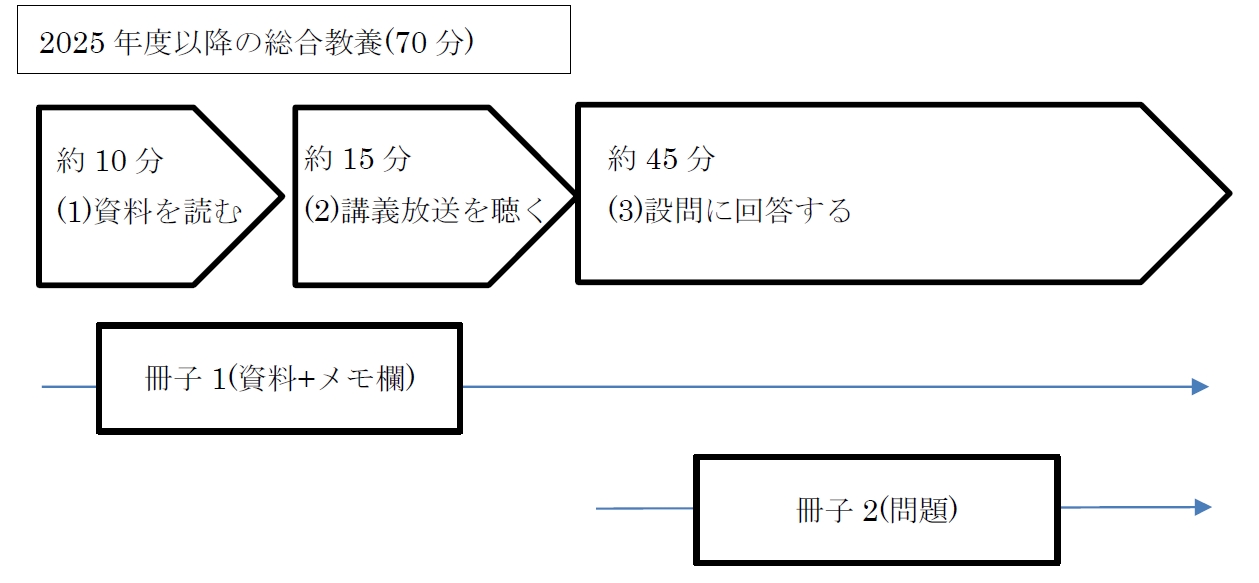

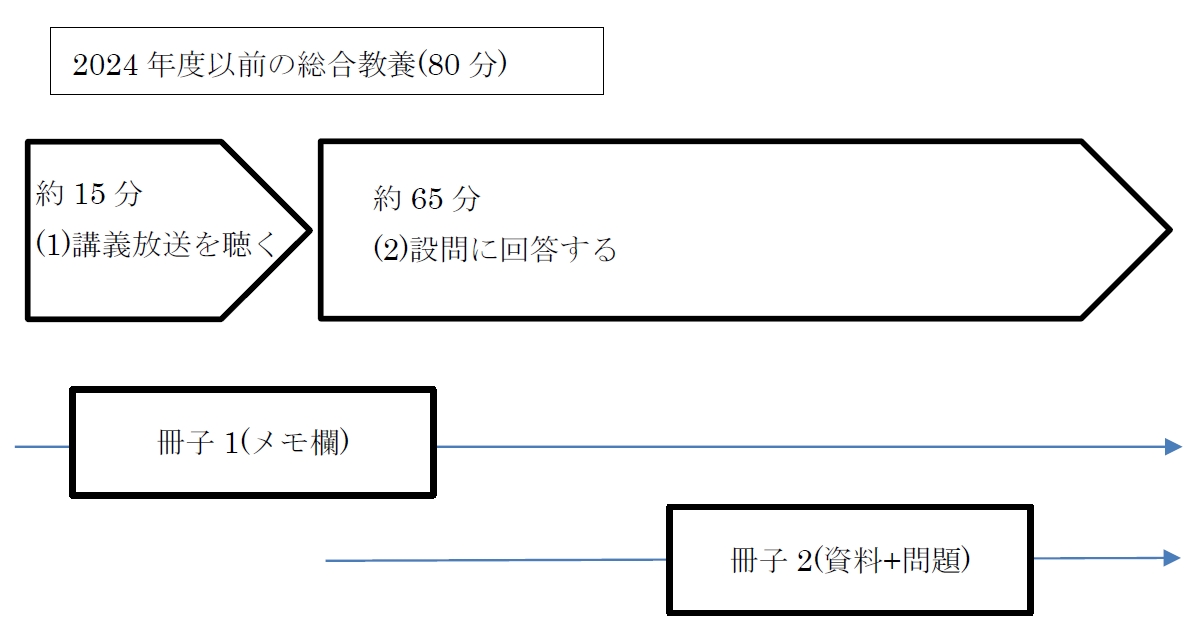

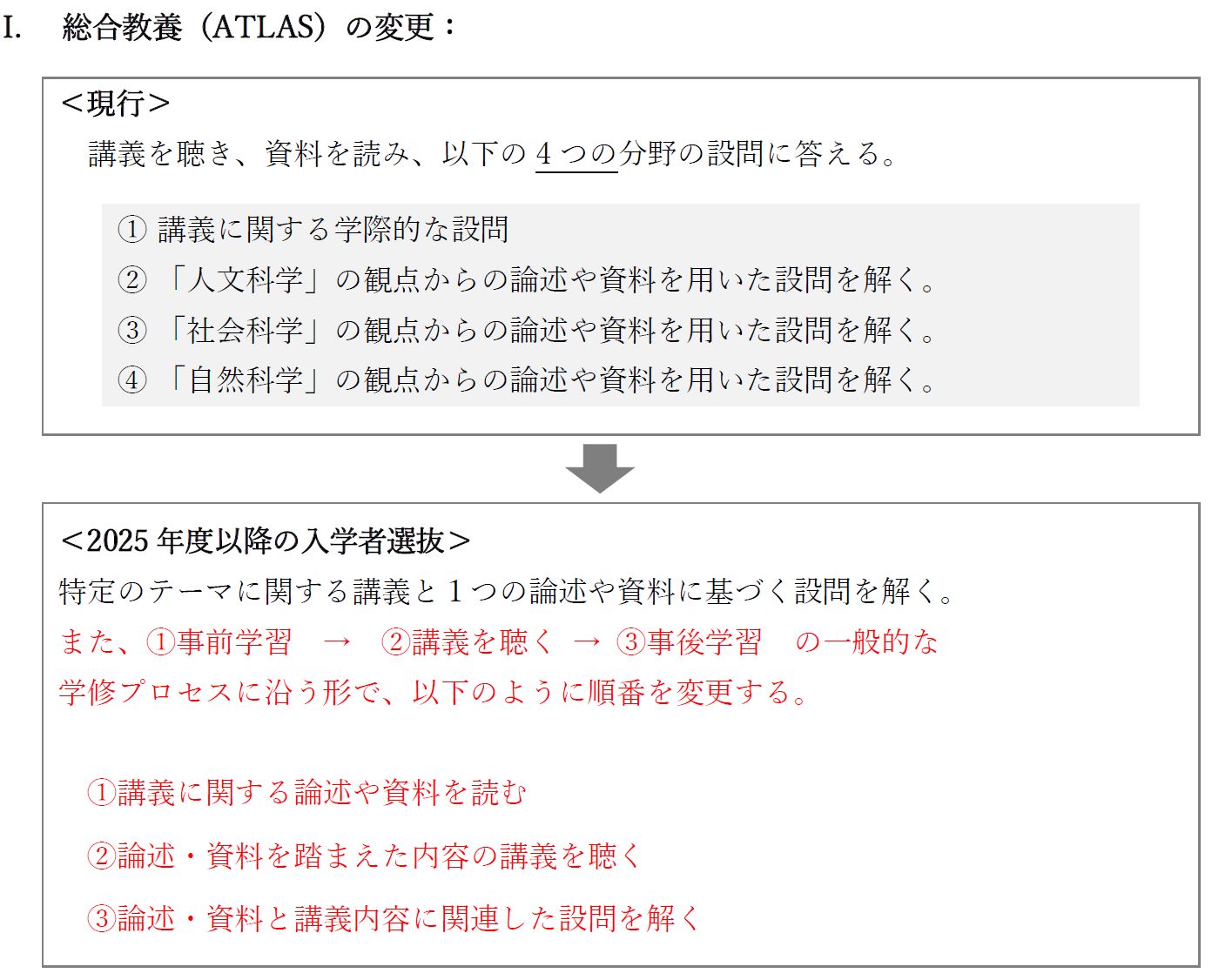

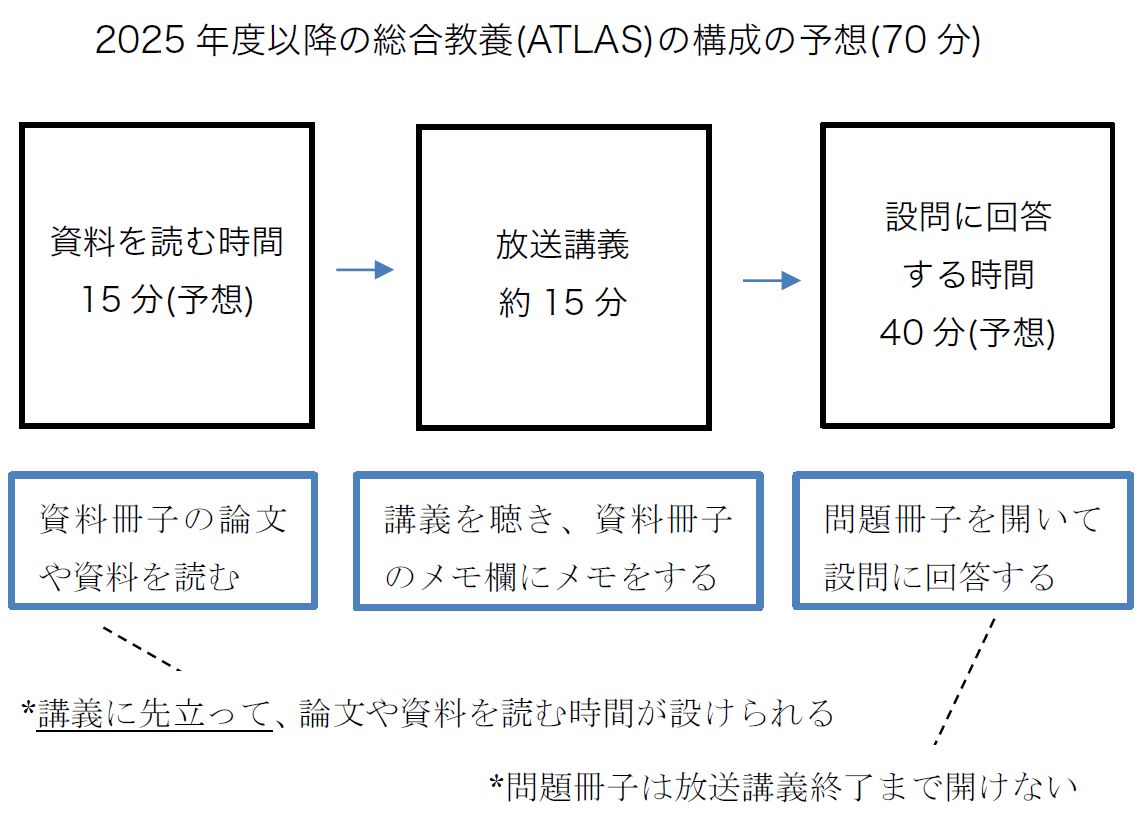

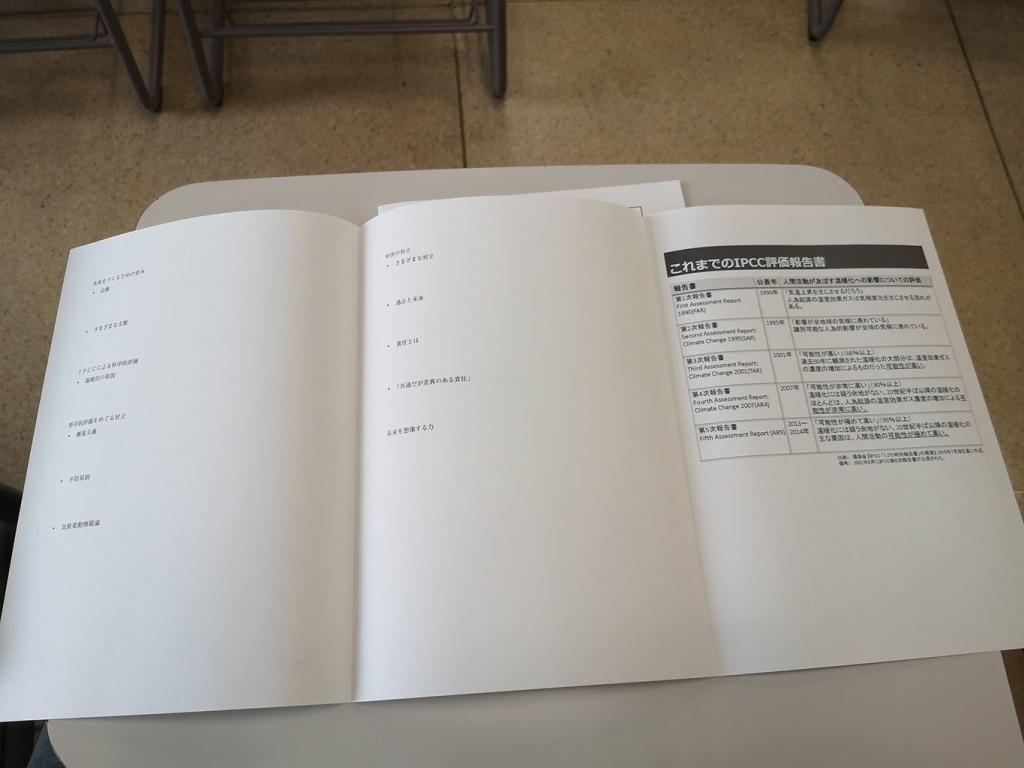

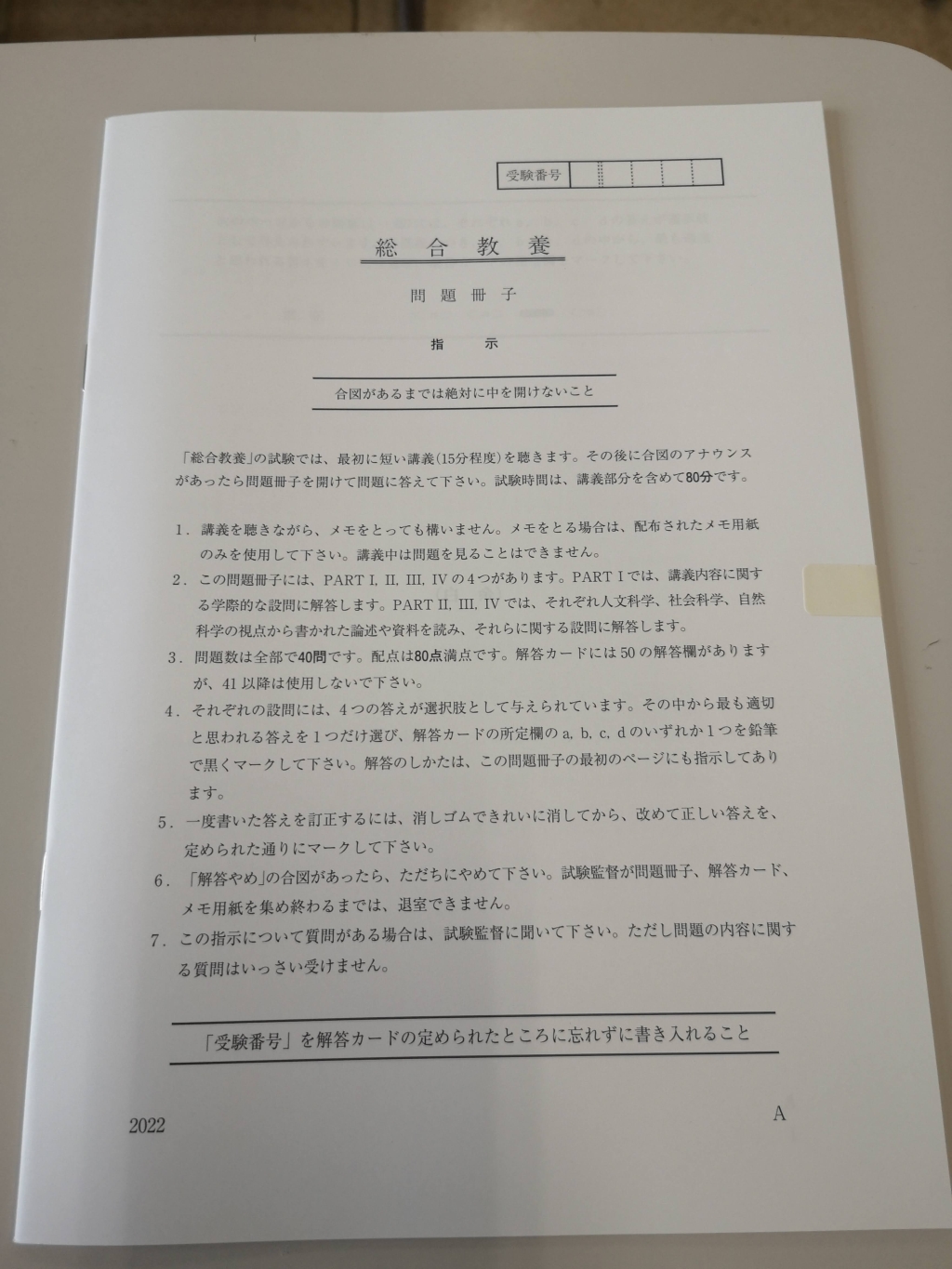

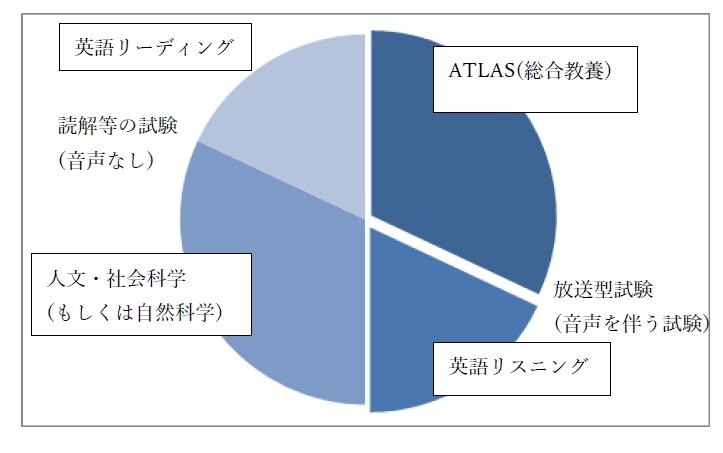

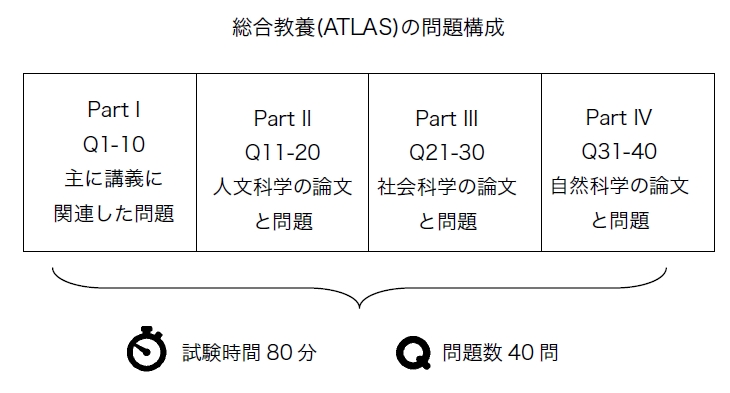

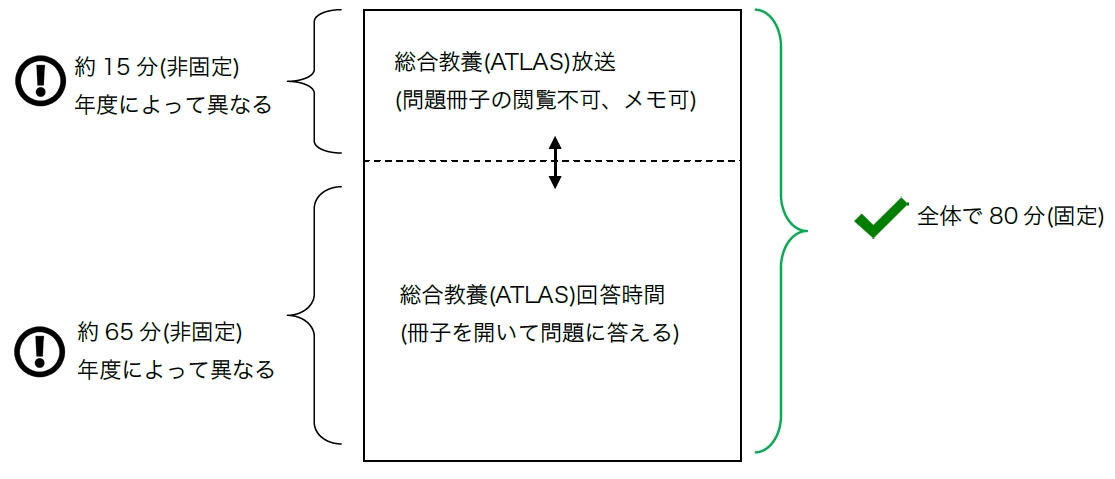

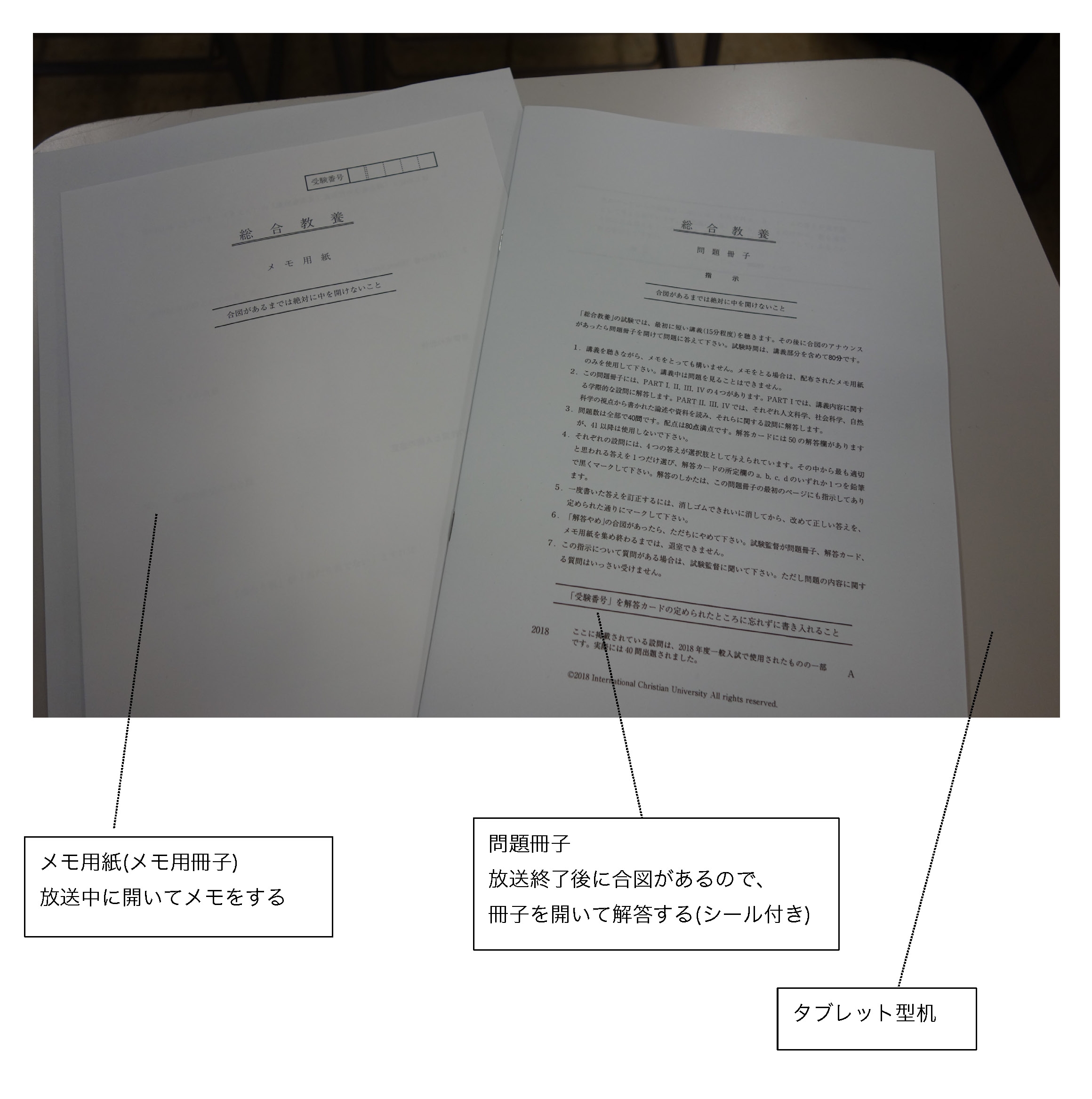

4 ICU入試「ATLAS」

ICUが導入した「ATLAS」(総合教養)についても解説されています。日本語のリスニング試験を行う理由や、その背景にある教育理念が説明されており、大学入試の新しい形を知ることができます。

5. グローバルな視点でのリベラルアーツ

最後の章では、世界のリベラルアーツ教育の動向が紹介されています。日本だけでなく、グローバルな視点で教育を考えることの重要性が強調されています。

ICU創立のいきさつ:印象的なエピソード

特に印象的なのは、ICU創立のいきさつに関する記述です。戦後間もない1949年、日本の民主化と平和構築に貢献する人材を育成するという理念のもと、ICUが設立されました。この創立の精神が、現在のICUのリベラルアーツ教育にも脈々と受け継がれていることがわかり、大学の理念と実践の一貫性を感じることができます。

リベラルアーツとは?

リベラルアーツの定義は一概に言い表すのが難しいのですが、ICUで実践されている教育は以下のように捉えることができるでしょう。それは、多岐にわたる学問分野を横断的に学ぶことで、幅広い知識を獲得し、同時に物事を多角的に分析する批判的思考力や、新たな発想を生み出す創造性を育むことです。つまり、特定の専門分野に特化するのではなく、人文科学、社会科学、自然科学などの様々な領域を学ぶことで、柔軟な思考力と豊かな教養を身につけ、複雑な現代社会に対応できる総合的な能力を養成することを目指しているのです。この内容はICU入試にも反映されています。

本書を読むと、ICUのリベラルアーツは、単なる知識の習得を超えて、未知の課題に立ち向かい、未来を切り拓くための学びを目指しているように思われました。

おわりに

『リベラルアーツという波動』は、大学での学びや入試について考えるきっかけを与えてくれる本です。ICUについて詳細に書かれた貴重な資料であり、ICUの教授陣が執筆しているため、通常の大学案内では触れられないような深い洞察や内部の視点が含まれています。カリキュラムの背景にある教育哲学、教室内での具体的なディスカッションの様子、さらには卒業生たちの座談会などの内容も盛り込まれています。

これからICUを目指す高校生にとっては、一読の価値がある本です。ICUに興味がある、あるいはリベラルアーツ教育について詳しく知りたいと考えている学生にとって、参考になる一冊だと思います。ただし、入試に際して読まなかったからといって不利になるようなものではありません。