ICU(国際基督教大学)学生新聞 The Weekly GIANTS ICU祭特別号、

恒例のICU受験生向け入試対策記事をBUCHO.NETが執筆いたしましたので、

以下にご紹介いたします。

2017年10月21日発行The Weekly GIANTS ICU祭特別号4,5面

2018年度 ICU一般入試対策

筆者はICU OBで、1999年よりICU入試情報サイトBUCHO.NETを運営しており、ICU対策講座も実施している。その経験を踏まえて、2018年度一般入試の傾向と対策を以下に述べていきたい

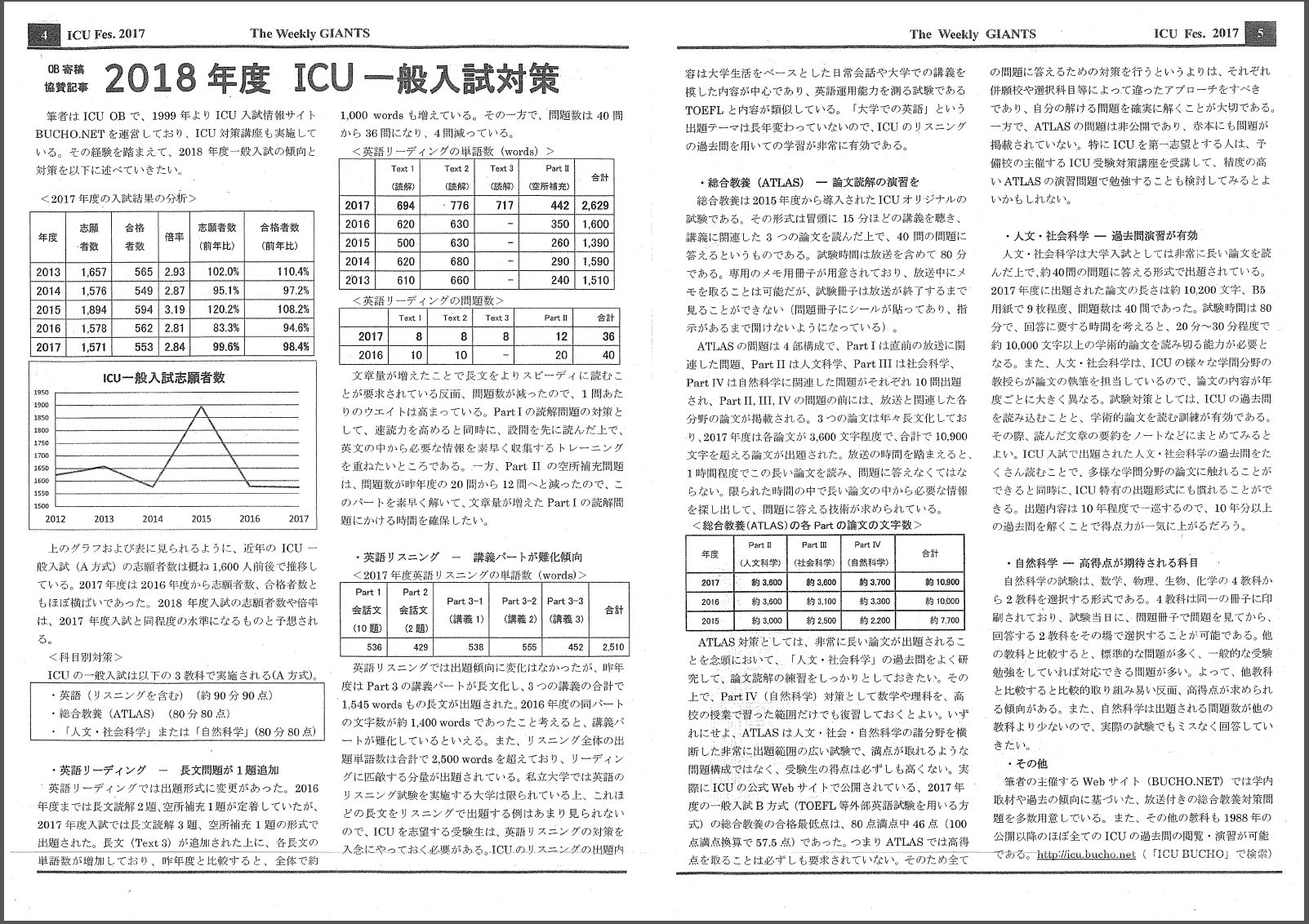

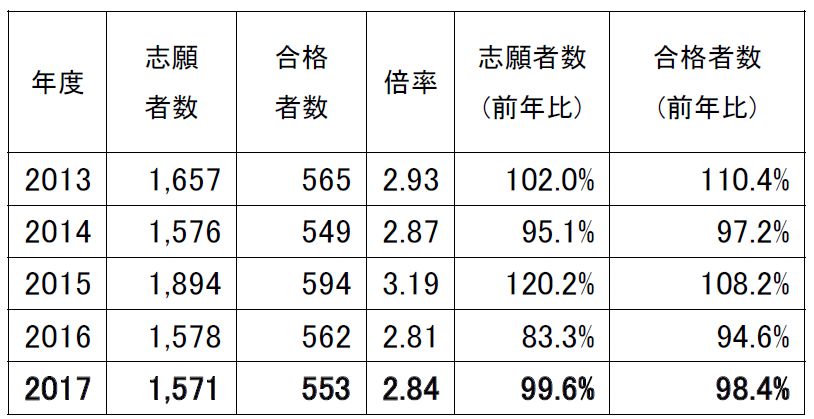

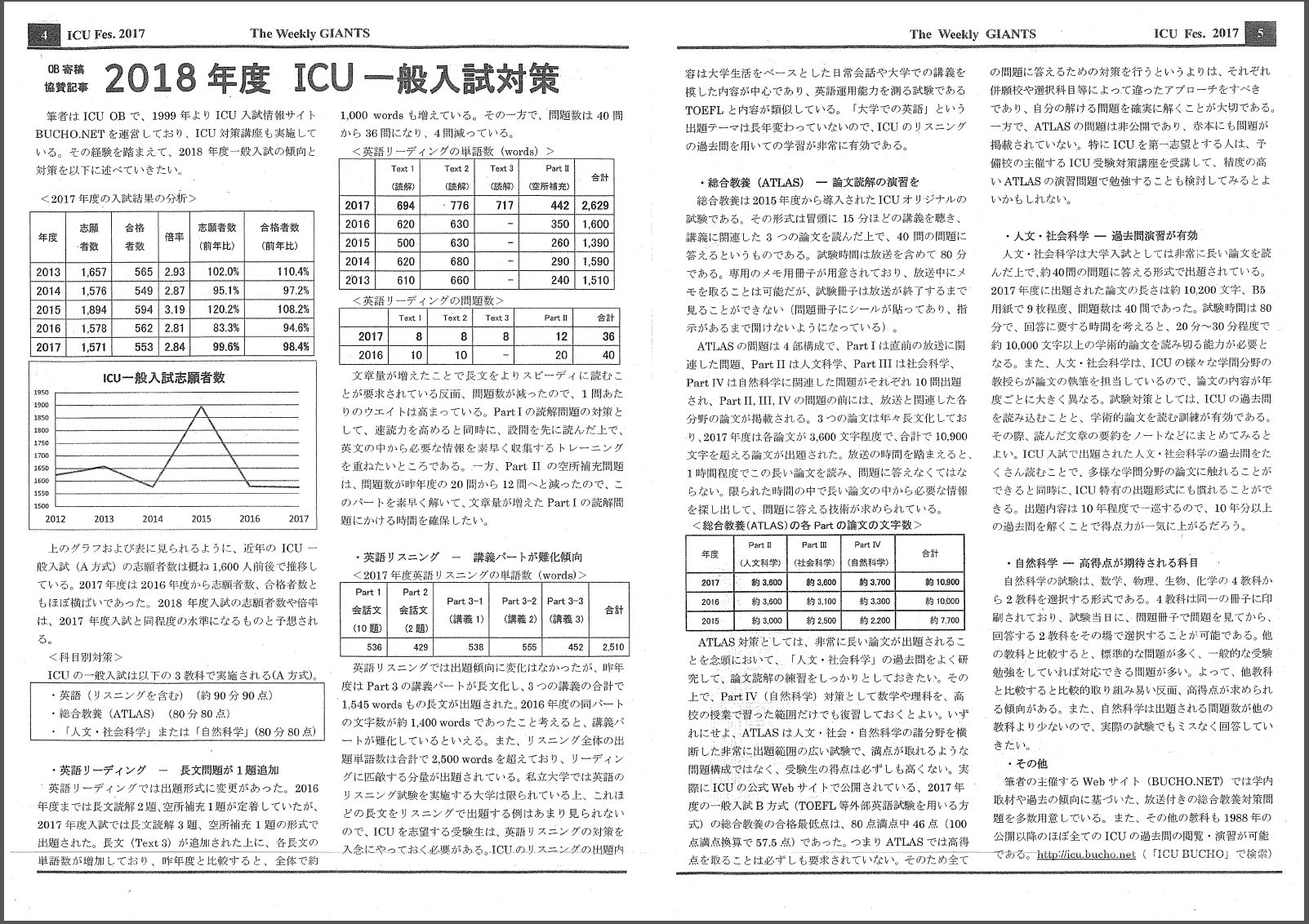

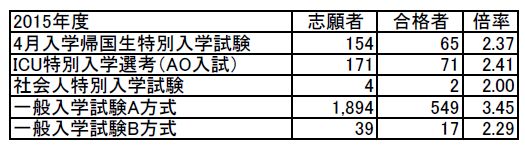

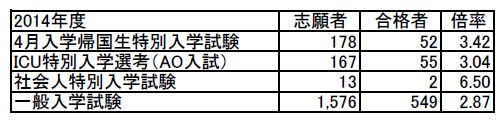

<2017年度の入試結果の分析>

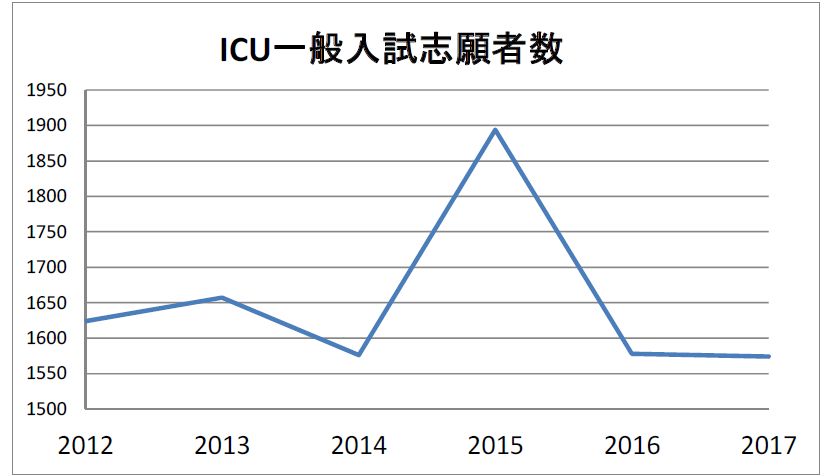

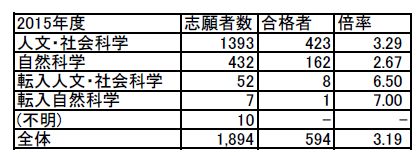

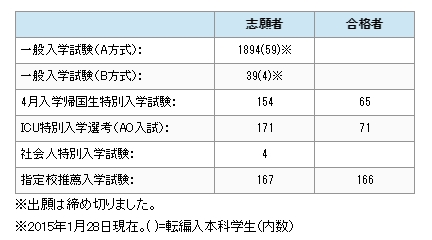

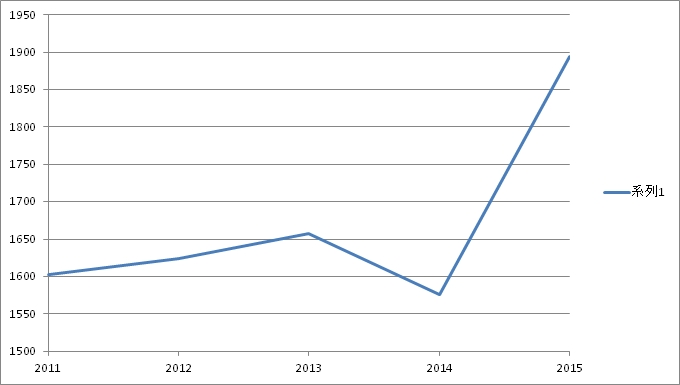

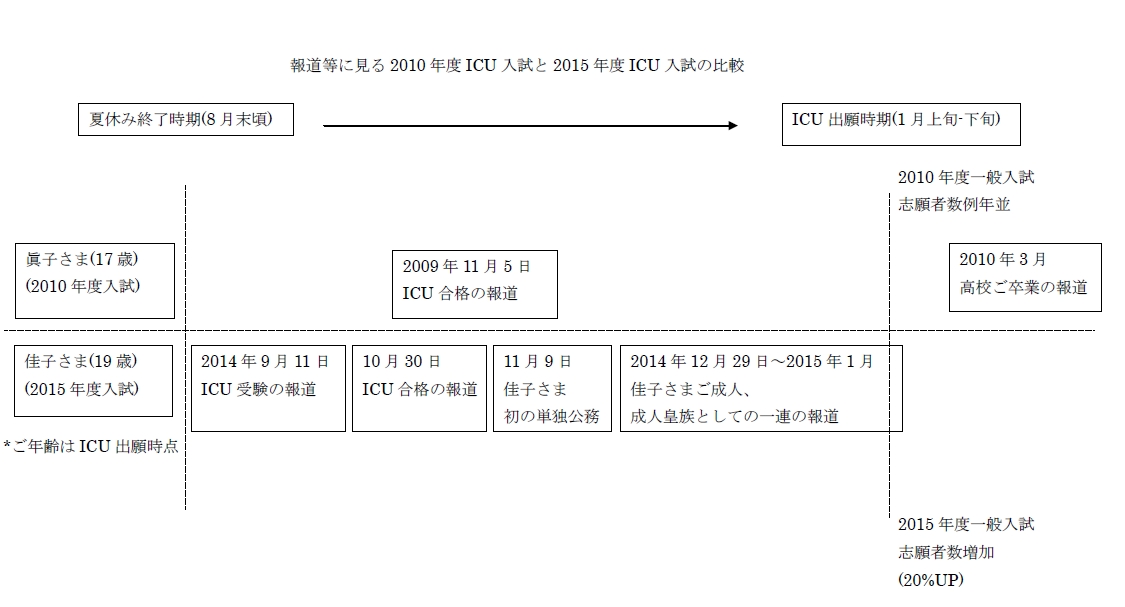

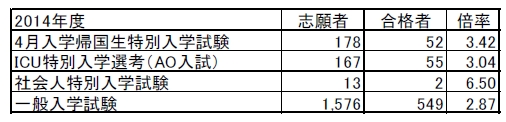

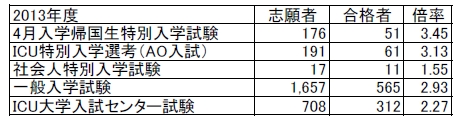

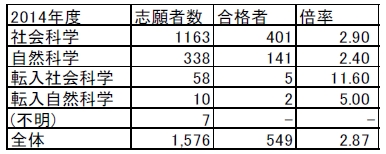

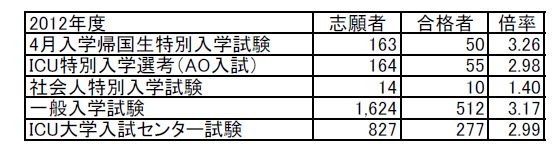

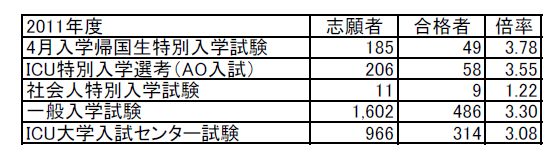

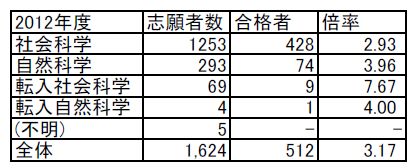

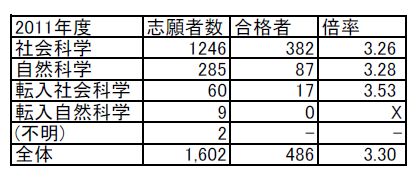

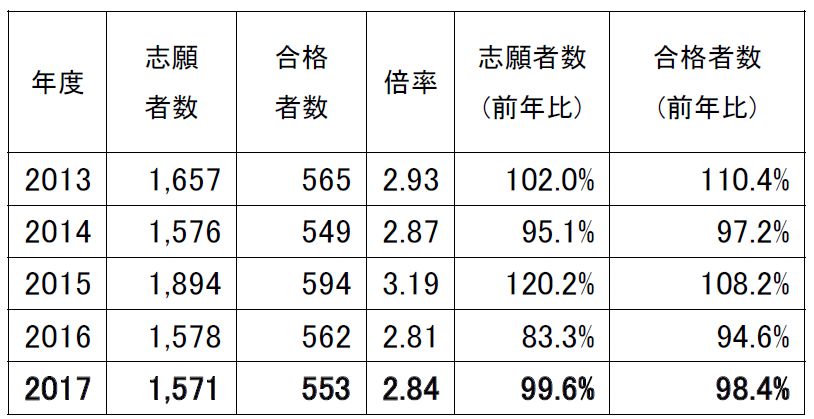

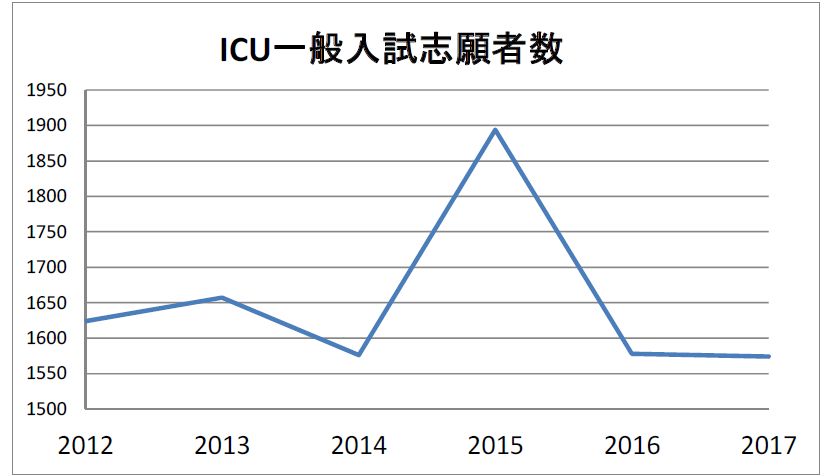

上のグラフおよび表に見られるように、近年のICU一般入試(A方式)の志願者数は概ね1,600人前後で推移している。2017年度は2016年度から志願者数、合格者数ともほぼ横ばいであった。2018年度入試の志願者数や倍率は、2017年度入試と同程度の水準になるものと予想される。

<科目別対策>

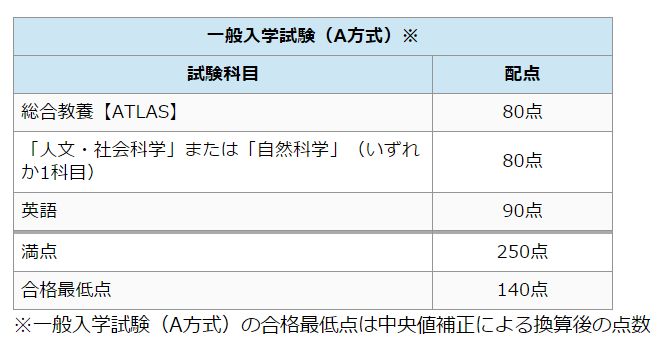

ICUの一般入試は以下の3教科で実施される(A方式)。

・英語(リスニングを含む)(約90分90点)

・総合教養(ATLAS)(80分80点)

・「人文・社会科学」または「自然科学」(80分80点)

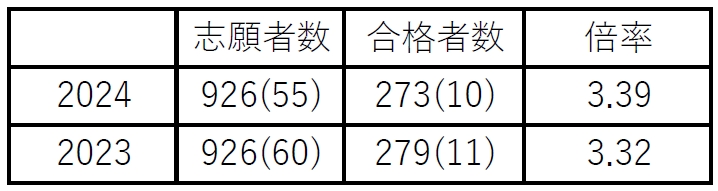

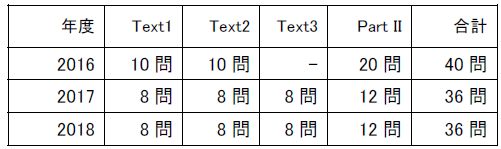

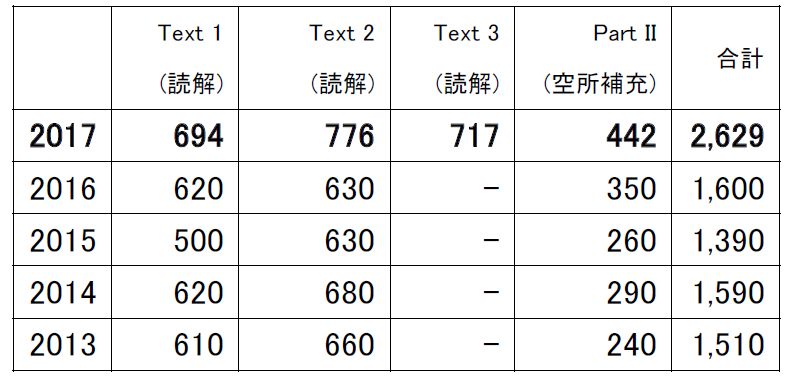

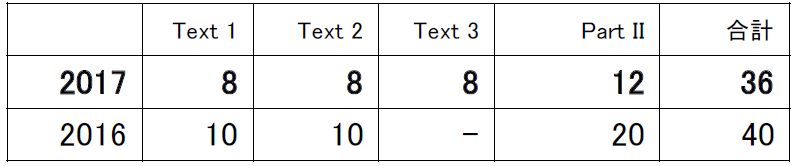

・英語リーディング-長文問題が1題追加

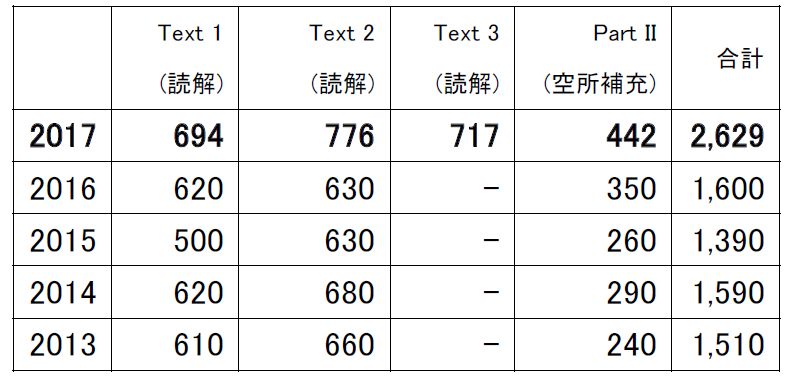

英語リーディングでは出題形式に変更があった。2016年度までは長文読解2題、空所補充1題が定着していたが、2017年度入試では長文読解3題、空所補充1題の形式で出題された。長文(Text 3)が追加された上に、各長文の単語数が増加しており、昨年度と比較すると、全体で約1,000 wordsも増えている。その一方で、問題数は40問から36問になり、4問減っている。

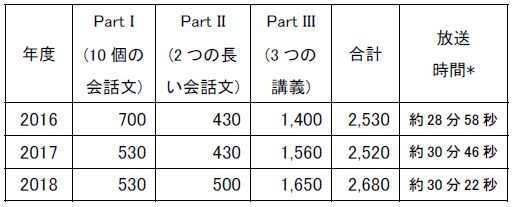

<英語リーディングの単語数(words)>

<英語リーディングの問題数>

文章量が増えたことで長文をよりスピーディに読むことが要求されている反面、問題数が減ったので、1問あたりのウエイトは高まっている。Part Iの読解問題の対策として、速読力を高めると同時に、設問を先に読んだ上で、英文の中から必要な情報を素早く収集するトレーニングを重ねたいところである。一方、Part IIの空所補充問題は、問題数が昨年度の20問から12問へと減ったので、このパートを素早く解いて、文章量が増えたPart Iの読解問題にかける時間を確保したい。

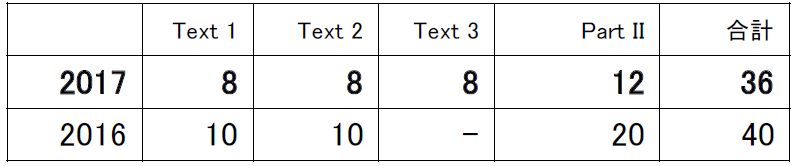

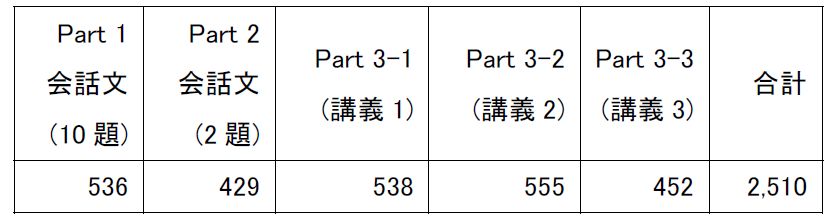

・英語リスニング-講義パートが難化傾向

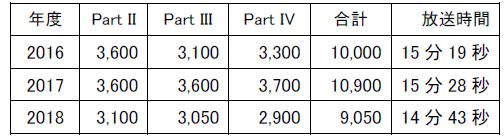

<2017年度英語リスニングの単語数(words)>

英語リスニングでは出題傾向に変化はなかったが、昨年度はPart 3の講義パートが長文化し、3つの講義の合計で1,545 wordsもの長文が出題された。2016年度の同パートの文字数が約1,400 wordsであったこと考えると、講義パートが難化しているといえる。また、リスニング全体の出題単語数は合計で2,500 wordsを超えており、リーディングに匹敵する分量が出題されている。私立大学では英語のリスニング試験を実施する大学は限られている上、これほどの長文をリスニングで出題する例はあまり見られないので、ICUを志望する受験生は、英語リスニングの対策を入念にやっておく必要がある。ICUのリスニングの出題内容は大学生活をベースとした日常会話や大学での講義を模した内容が中心であり、英語運用能力を測る試験であるTOEFLと内容が類似している。「大学での英語」という出題テーマは長年変わっていないので、ICUのリスニングの過去問を用いての学習が非常に有効である。

・総合教養(ATLAS)–論文読解の演習を

総合教養は2015年度から導入されたICUオリジナルの試験である。その形式は冒頭に15分ほどの講義を聴き、講義に関連した3つの論文を読んだ上で、40問の問題に答えるというものである。試験時間は放送を含めて80分である。専用のメモ用冊子が用意されており、放送中にメモを取ることは可能だが、試験冊子は放送が終了するまで見ることができない(問題冊子にシールが貼ってあり、指示があるまで開けないようになっている)。

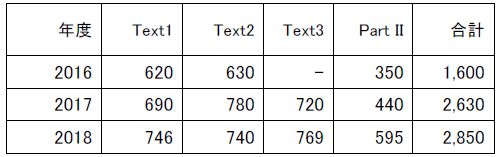

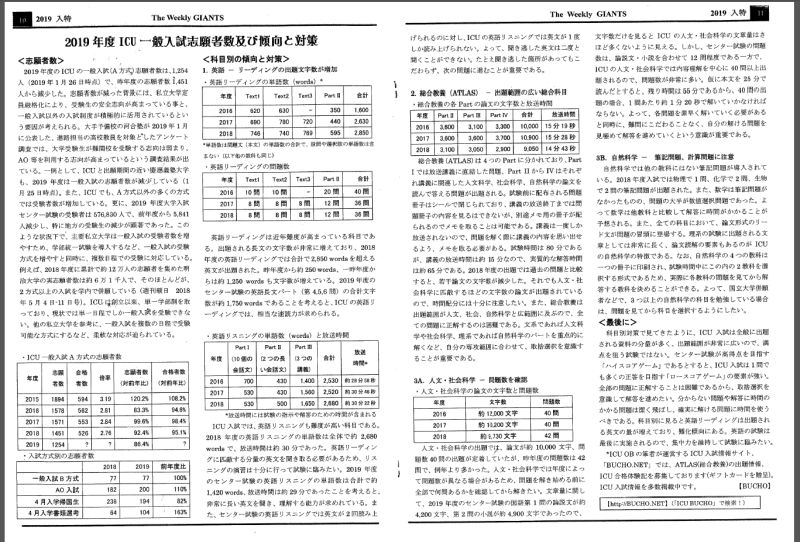

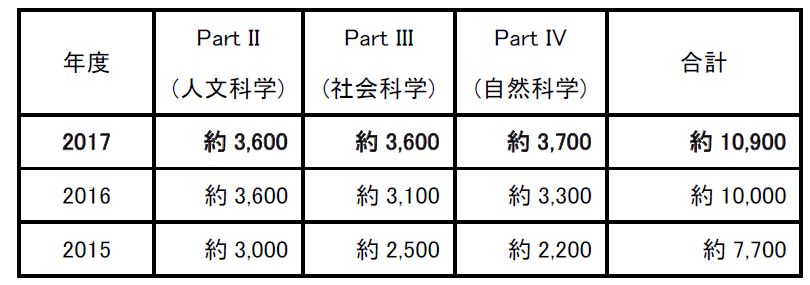

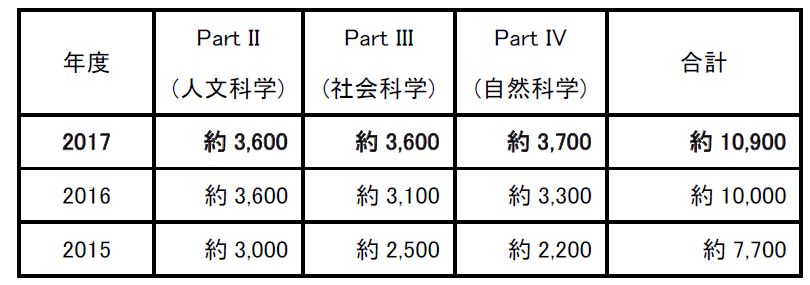

ATLASの問題は4部構成で、Part Iは直前の放送に関連した問題、Part IIは人文科学、Part IIIは社会科学、Part IVは自然科学に関連した問題がそれぞれ10問出題され、Part II, III, IVの問題の前には、放送と関連した各分野の論文が掲載される。3つの論文は年々長文化しており、2017年度は各論文が3,600文字程度で、合計で10,900文字を超える論文が出題された。放送の時間を踏まえると、1時間程度でこの長い論文を読み、問題に答えなくてはならない。限られた時間の中で長い論文の中から必要な情報を探し出して、問題に答える技術が求められている。

<総合教養(ATLAS)の各Partの論文の文字数>

ATLAS対策としては、非常に長い論文が出題されることを念頭において、「人文・社会科学」の過去問をよく研究して、論文読解の練習をしっかりとしておきたい。その上で、Part IV(自然科学)対策として数学や理科を、高校の授業で習った範囲だけでも復習しておくとよい。いずれにせよ、ATLASは人文・社会・自然科学の諸分野を横断した非常に出題範囲の広い試験で、満点が取れるような問題構成ではなく、受験生の得点は必ずしも高くない。実際にICUの公式Webサイトで公開されている、2017年度の一般入試B方式(TOEFL等外部英語試験を用いる方式)の総合教養の合格最低点は、80点満点中46点(100点満点換算で57.5点)であった。つまりATLASでは高得点を取ることは必ずしも要求されていない。そのため全ての問題に答えるための対策を行うというよりは、それぞれ併願校や選択科目等によって違ったアプローチをすべきであり、自分の解ける問題を確実に解くことが大切である。一方で、ATLASの問題は非公開であり、赤本にも問題が掲載されていない。特にICUを第一志望とする人は、予備校の主催するICU受験対策講座を受講して、精度の高いATLASの演習問題で勉強することも検討してみるとよいかもしれない。

・人文・社会科学-過去問演習が有効

人文・社会科学は大学入試としては非常に長い論文を読んだ上で、約40問の問題に答える形式で出題されている。2017年度に出題された論文の長さは約10,200文字、B5用紙で9枚程度、問題数は40問であった。試験時間は80分で、回答に要する時間を考えると、20分?30分程度で約10,000文字以上の学術的論文を読み切る能力が必要となる。また、人文・社会科学は、ICUの様々な学問分野の教授らが論文の執筆を担当しているので、論文の内容が年度ごとに大きく異なる。試験対策としては、ICUの過去問を読み込むことと、学術的論文を読む訓練が有効である。その際、読んだ文章の要約をノートなどにまとめてみるとよい。ICU入試で出題された人文・社会科学の過去問をたくさん読むことで、多様な学問分野の論文に触れることができると同時に、ICU特有の出題形式にも慣れることができる。出題内容は10年程度で一巡するので、10年分以上の過去問を解くことで得点力が一気に上がるだろう。

・自然科学-高得点が期待される科目

自然科学の試験は、数学、物理、生物、化学の4教科から2教科を選択する形式である。4教科は同一の冊子に印刷されており、試験当日に、問題冊子で問題を見てから、回答する2教科をその場で選択することが可能である。他の教科と比較すると、標準的な問題が多く、一般的な受験勉強をしていれば対応できる問題が多い。よって、他教科と比較すると比較的取り組み易い反面、高得点が求められる傾向がある。また、自然科学は出題される問題数が他の教科より少ないので、実際の試験でもミスなく回答していきたい。

・その他

筆者の主催するWebサイト(BUCHO.NET)では学内取材や過去の傾向に基づいた、放送付きの総合教養対策問題を多数用意している。また、その他の教科も1988年の公開以降のほぼ全てのICUの過去問の閲覧・演習が可能である。https://icu.bucho.net(「ICU BUCHO」で検索)

PDF版はこちら-BUCHO-ICUFes2017