Nさんインタビュー第1回(1/3)

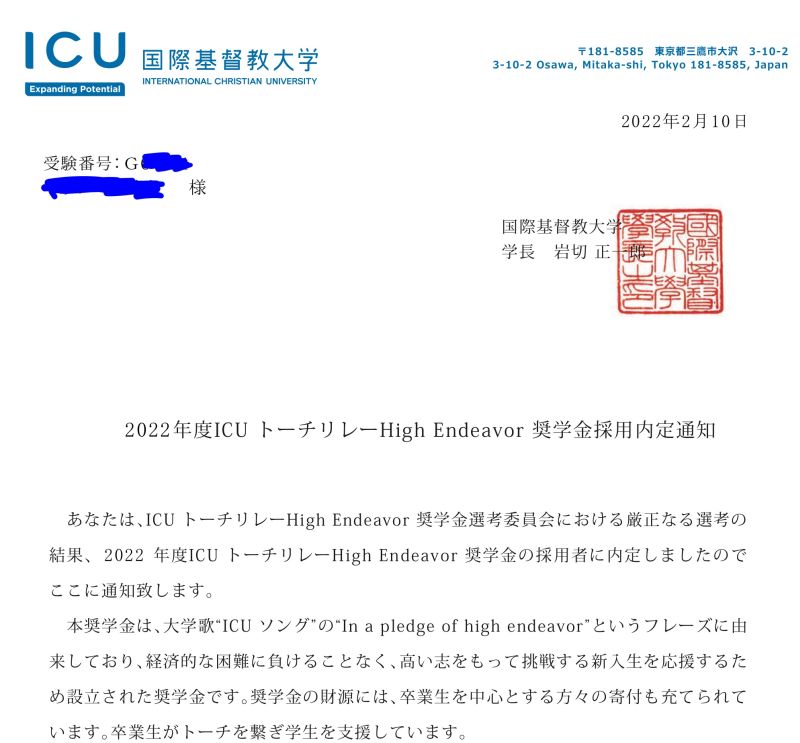

今回は2022年度ICU一般選抜入試に合格し、ICUトーチリレーHigh Endeavor奨学金を獲得した

Nさんにお話を伺いました。Nさんは都内私立高校のご出身で、BUCHO.NETオンラインレクチャー(オンレク)の受講生です。

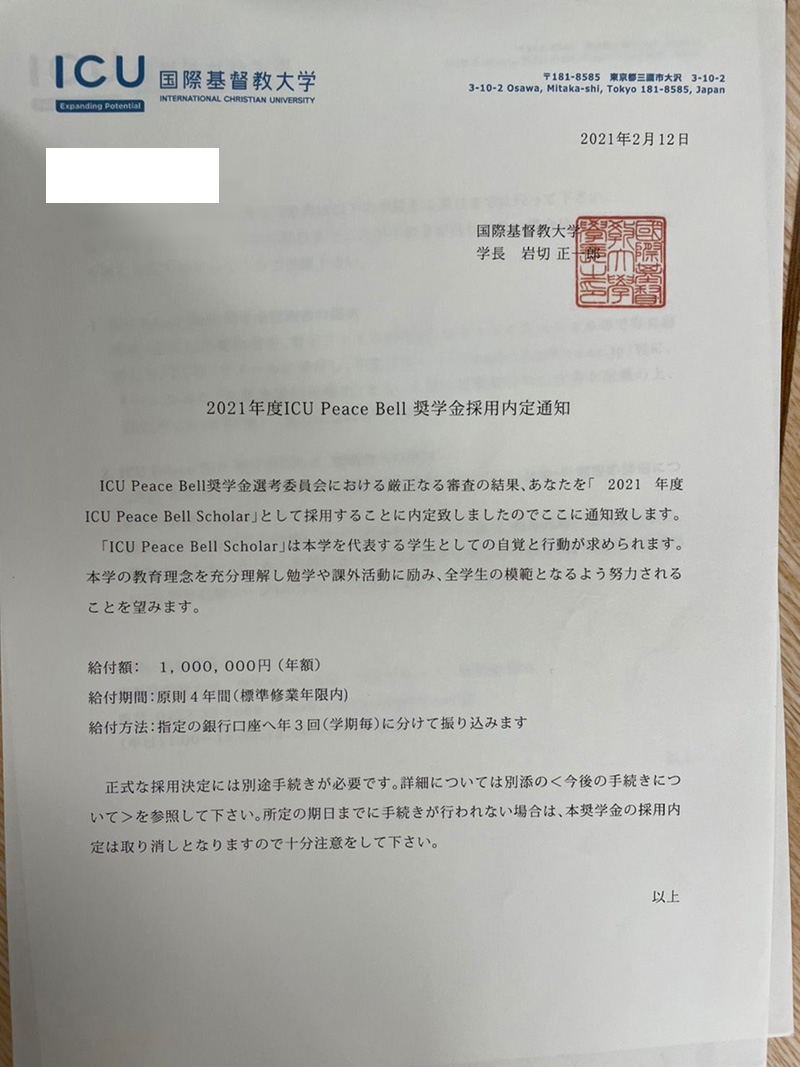

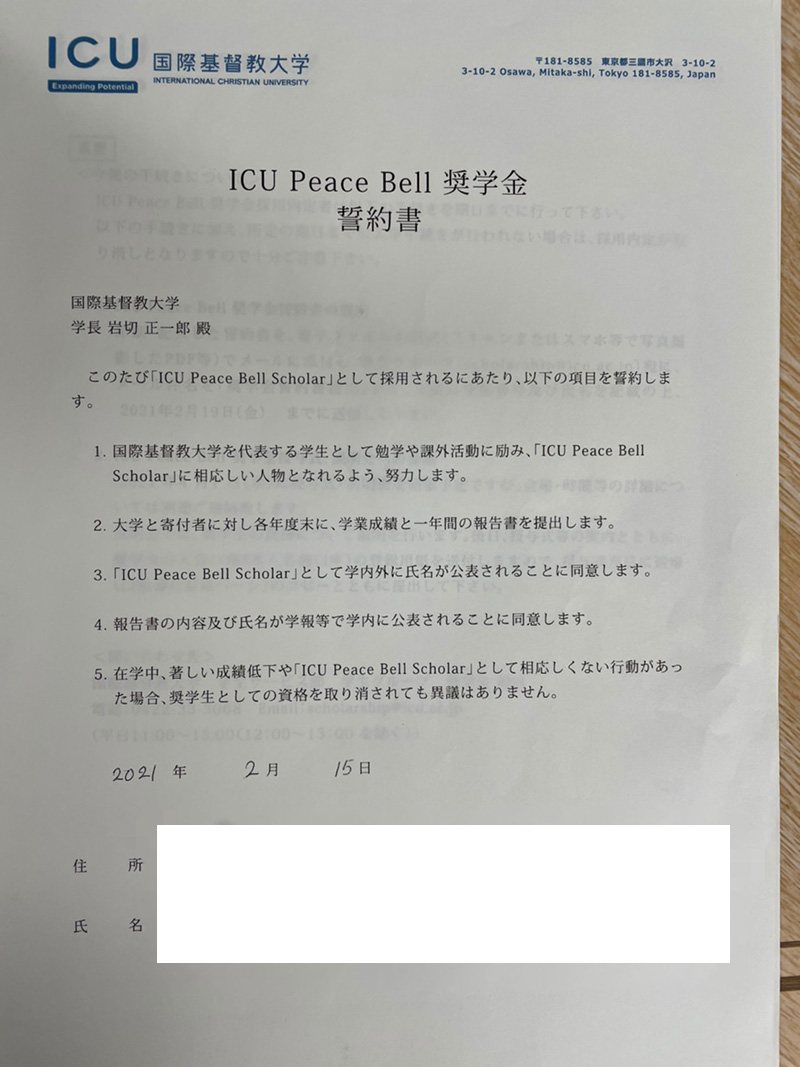

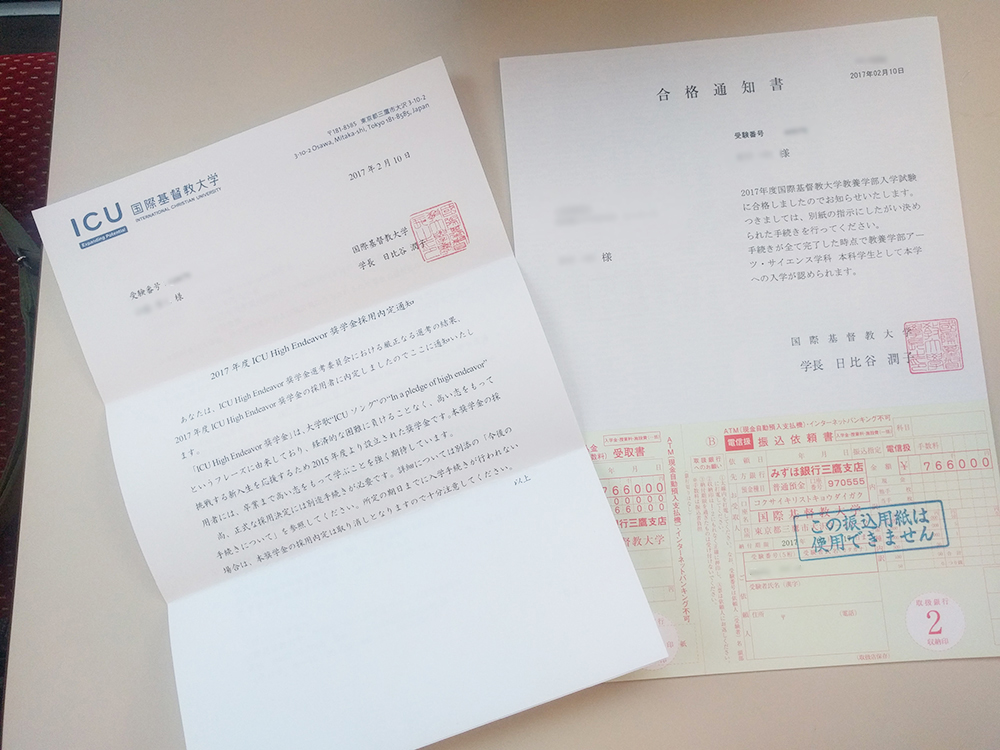

ICUトーチリレーHigh Endeavor奨学金の内定通知書、Nさん提供

High Endeavor奨学金はICUの入学金が全額免除となり、

4年間にわたって、1年分の授業料の内、1学期分が毎年免除されます(初年度の奨学金は76万6千円相当)。

(ICU合格、およびHigh Endeavor奨学金の獲得、誠におめでとうございます。

ICUの入試はよくできたのですか?)

それなりに試験は取れた感覚もあったが

過去問と比較するとそこまでの自信はなかったというのが正直なところです。

なんとか合格できていたらいいと思っていた。

(奨学金はもらえると思いましたか?)

オンレクの演習では上位の成績がとれることもあったので、

奨学金はちょっとだけ期待はしていました笑

(Highe EndeaverとPeace Bellの二種類がありますが両方の申し込みをされましたか?)

Peace Bellは手続きが大変なので申し込みをせず、High Endeavorだけ申し込みをしました。

High endeavorは手続きは簡単でしたので、該当者はぜひ応募すべきだと思いました。

提出する資料の一部は保護者に準備頼む必要はありますが、

本人のやることはとっても簡単です。

(ICUの奨学金の制度は知っていたか?)

はい、奨学金が充実していることと受験時に申し込むことは知っていて、実際にはICUの出願時に詳しく調べたという感じでいた。

該当しているので申し込んでみようかなというくらいの気持ちでした。

ただし、出願のサイトは早めに見た方がよいです。実際には出願より速いタイミングで出願サイトは開設されているので、

出願サイトが開設されたらすぐに確認した方がよいです。

また、ICUのWebサイトでも奨学金の応募要項と申請書をダウンロードして見ることができます。

特にICUの場合は出願時に志望動機などを書きますが、

奨学金の採用にも関連してくるのではないかと思っています。

出願に際しての志望動機の部分は特に奨学金を狙っている人はちゃんと書くべきでしょう。

私は事前にじっくりと志望動機などを書き出した上で整理して書いて

高校の国語の先生に見てチェックしてもらいました。

結果的に自分の考えをうまくまとめることができたと思います。

志望動機を直前に急いで書くとよい文章が書けないので、早めにチェックしておいて、焦らずじっくりやった方がよいでしょう。

(奨学金獲得に関してご家族はどのようにおっしゃっていましたか?)

親はとても喜んでくれました。

私立大学は学費が高いので入学金が免除され学費が減額されるのは親としてはありがたいと言ってくれました。

自分としてもとてもうれしかったです。

(4年間の学費が減免となるICUの奨学金の得たことは併願校には影響しましたか?)

奨学金もあったので併願を予定していた早稲田は受験しませんでした笑

ICUは試験の日程も早くて結果が早めに出るのはありがたいですね。

(BUCHO.NETのオンラインレクチャーをICU入試対策ではどのように活用しましたか?)

ICU対策はほぼオンレクでやりました。

オンレクは実践的な答えの導き方や

この問題は飛ばした方がいいことなどがはっきり書いてある点でよかったです。

オンレクをやる際は特に復習に力を入れていました。

(オンレクの受講はどのような環境でしていましたか?)

高校の自習室でやっていました。

ICU志望でオンレクをやっていることは高校の先生にも話していて

いつの間にか問題の印刷などは先生がやって下さるようになっていました(笑)

演習はとにかく数をこなすことを考えて

オンレク内に書いてある推奨度の高いマークのある過去問から解いていきました。

結果的に奨学金もいただけたので、オンレクは見つけたことはとてもよかったと考えています。

(受験に際してコロナの影響はあったでしょうか?)

所属していた部活はあまり強くはないのですが練習は本気でやるという所だったので、

週末は8時間も活動していました。

通学時間の片道1時間と部活の時間で1日が終わってしまっていて

疲れもあったのでほとんど勉強はできていませんでした。

その部活がコロナで中止になってしまって、最初はショックだったのですが、

結果的にその期間中に取り組んだ自主研究は有益でした。

自主研究でプログラミングに取り組むなどしている内に英語に触れる機会が増えて

英語を中心に大学受験を勝負したいという気持ちや、

英語に強い大学に進学をしたいという意識も出てきて、

勉強にも集中して取り組めるようになったと思います。

成績が伸びて自信にもなりました。

結果的にはコロナでできた時間はうまく使えたのはよかったのかなと思っています。

(ICUの試験会場の様子を教えて下さい)

コロナ対策で会場の大きな窓を開けての換気が毎時間行われていました。

コートを着ないと寒い場所もあったと思います。

試験中もドアは開けっぱなしだったと思います。

さすがに放送のある試験ではドアを閉めていましたが。

それ以外は割と普段通りなのではないかという印象でした。

噂通り椅子は小さかったですね。

ICUは他大学と比べると教室の人数もそこまで多くないと思いました。

併願で他も受験しましたが、例えば明治とかは入試会場内に密なレベルまで受験生を詰めて入れていて、普段の入試と変わらないだろうという感じでした。

ICUは他の大学に比べるとキャンパスや会場が広くて余裕があって、少人数制のICUはいいなぁと思って受験をしていました。

(次回に続きます)