今回はICU国際基督教大学入試の英語リスニングの対策方法を、問題構成と放送時間を図解を交えて解説していきたいと思います。

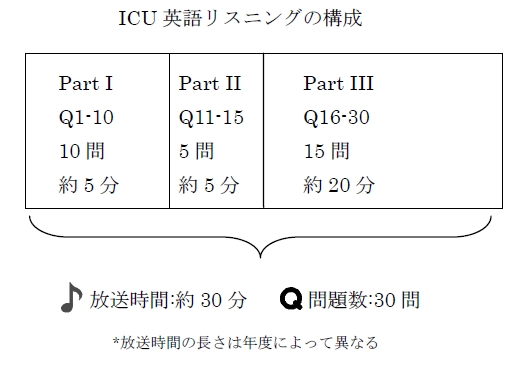

まずはICU入試の英語リスニングの全体の問題構成です。

問題数:全30問(Part I:10問、Part II:5問、Part III:15問)

放送時間:約30分 (Part 1:5分、Part II:5分、Part III:20分)

ICU入試の英語リスニングは全体で約30問、その内Part Iが10問、Part IIが5問、Part IIが15問出題されます。

放送時間は全体で約30分で、Part Iが約5分、Part IIが約5分、Part IIIが約20分の放送時間です。放送時間の長さは年度によって異なります。

Part 別の傾向と対策を見ていきます。

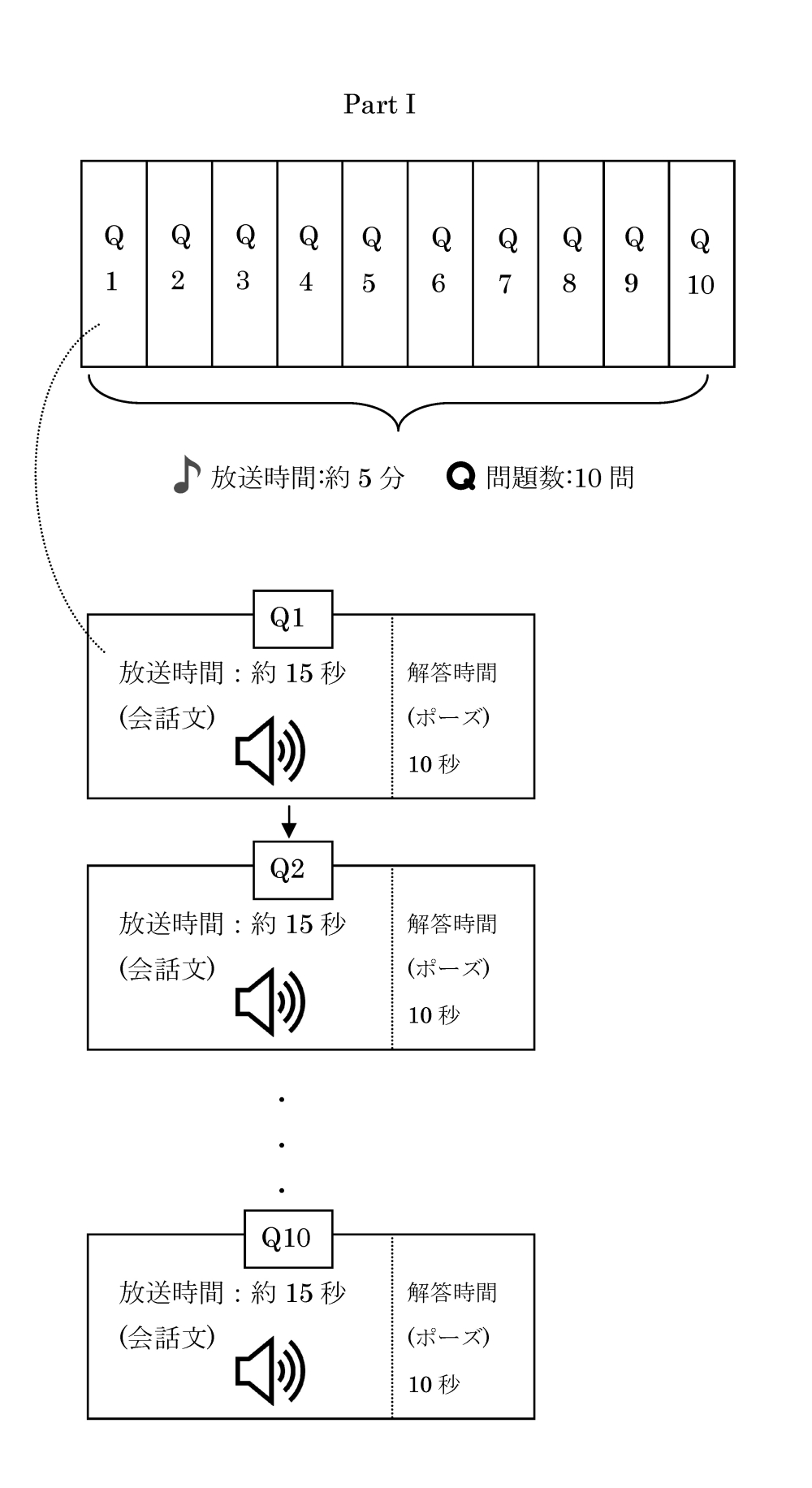

<ICU入試英語リスニング Part I>

問題数:10問

放送時間:全体で約5分

構成:10の短い会話文 (約15秒の会話が10個)

解答時間(会話後の無音時間):10秒

英語リスニングのPart Iは10の短い会話文が出題されます。1つの会話文につき1つの問題が出題され、計10問が出題されます。会話の長さは15秒程度、それぞれの会話文の後に10秒の解答時間(無音時間)があります。なお、その他Partも同様ですが、ICUの英語リスニングでは、問題文と選択肢は問題冊子に印刷されており、放送されません。

<Part I 対策法>

会話文が10数秒、解答時間(無音時間)が10秒ですので、非常に速く試験が進行します。まずはこのスピードに慣れることが重要です。

ICUの場合問題冊子に問題文と選択肢が印刷されていますので、できれば問題を見ながら放送を聞く訓練をした方がよいでしょう。

また、会話の内容は大学生活に関連した、大学のキャンパスでの会話が中心です。よって、過去問の内容は繰り返し出題されており、類題が多くでるため、過去問を教材として学ぶと入試対策として非常に効率がよいです。ちなみにリスニングの内容はCU入学してからも大いに役立ちますので全く無駄になりません。

その他の教材の方向性としてはTOEFLなど、留学を目指す人向けの教材をこなした方がよいでしょう。TOEFLは、非英語圏からの留学生が、英語圏の大学でやっていけるかという視点から、受験生の英語力を測るものなので、ICU入試の英語にとても類似しています。一方で、TOEICなどのビジネスパーソンも多く受ける試験とはやや方向が異なるかもしれません。

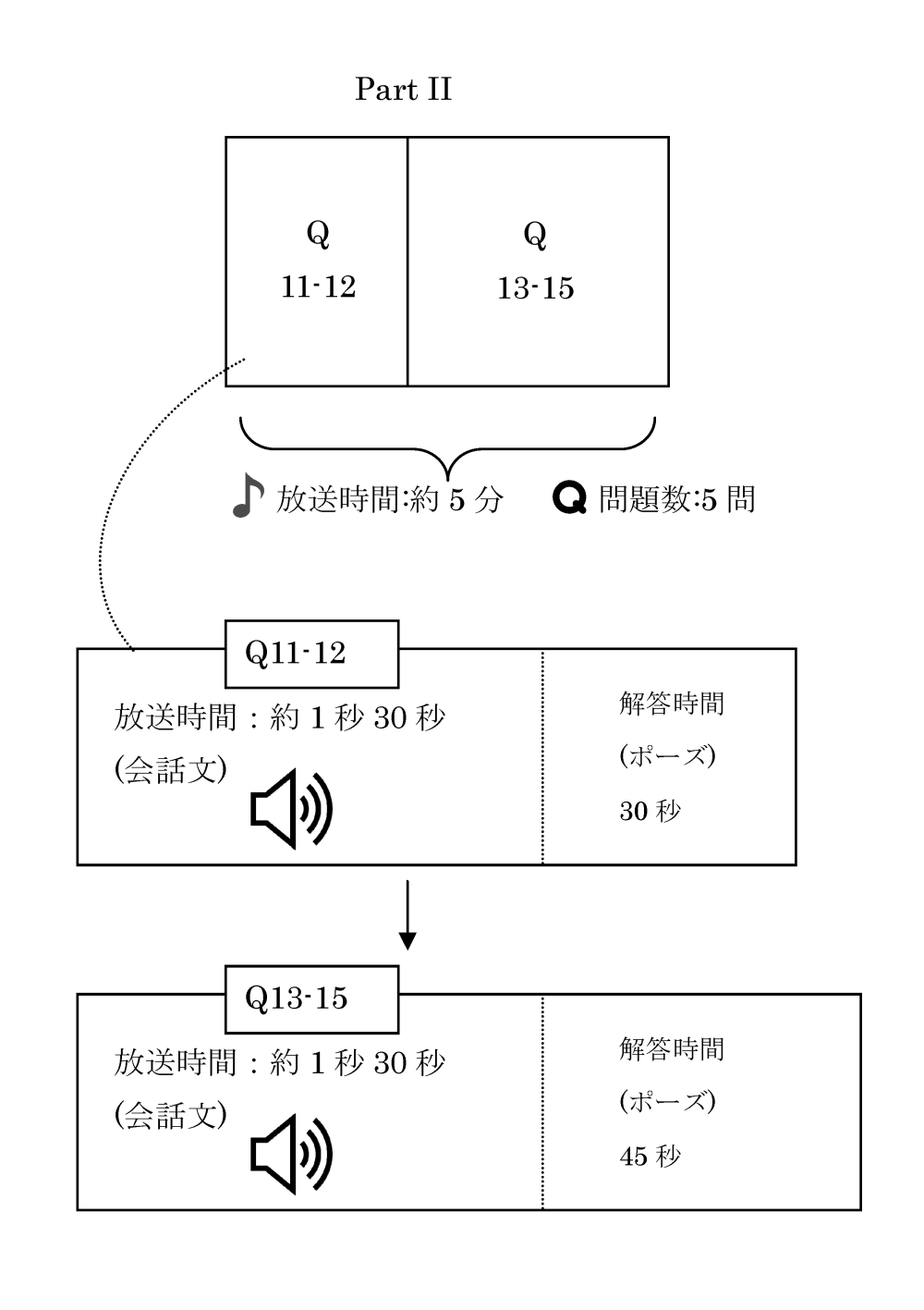

<ICU入試英語リスニング Part II>

問題数:5問

放送時間:全体で約5分

構成:2つの長い会話文 (約1分30秒の会話が2個)

解答時間(会話後の無音時間):1問につき15秒

Part IIでは2つの長い会話文が出題されます。Part IIの会話文はPart Iより長く、Part Iでは長くても2人の話者が1度か2度発言する程度でしたが、Part IIでは2人の話者が10回程度ずつ発話します。Part IIの問題数は他のPartより少なく、計5問が出題されます。例年、1つめの会話文で2問、2つ目の会話文で3問が出題されます。

<Part II 対策>

傾向はPart Iとほぼ同じです。大学でのキャンパスでの会話が中心で、大学生活に関連した内容が出題されます。Part Iより会話が長い分、多くの場合何らかのトラブルが発生し、それに解決するといった、込み入った内容の会話になる事が多いです。よって、会話文を「何が問題で、それをどうやって解決しようとしているのか」という点に注目しながら聞くと、効率よく解答することができます。

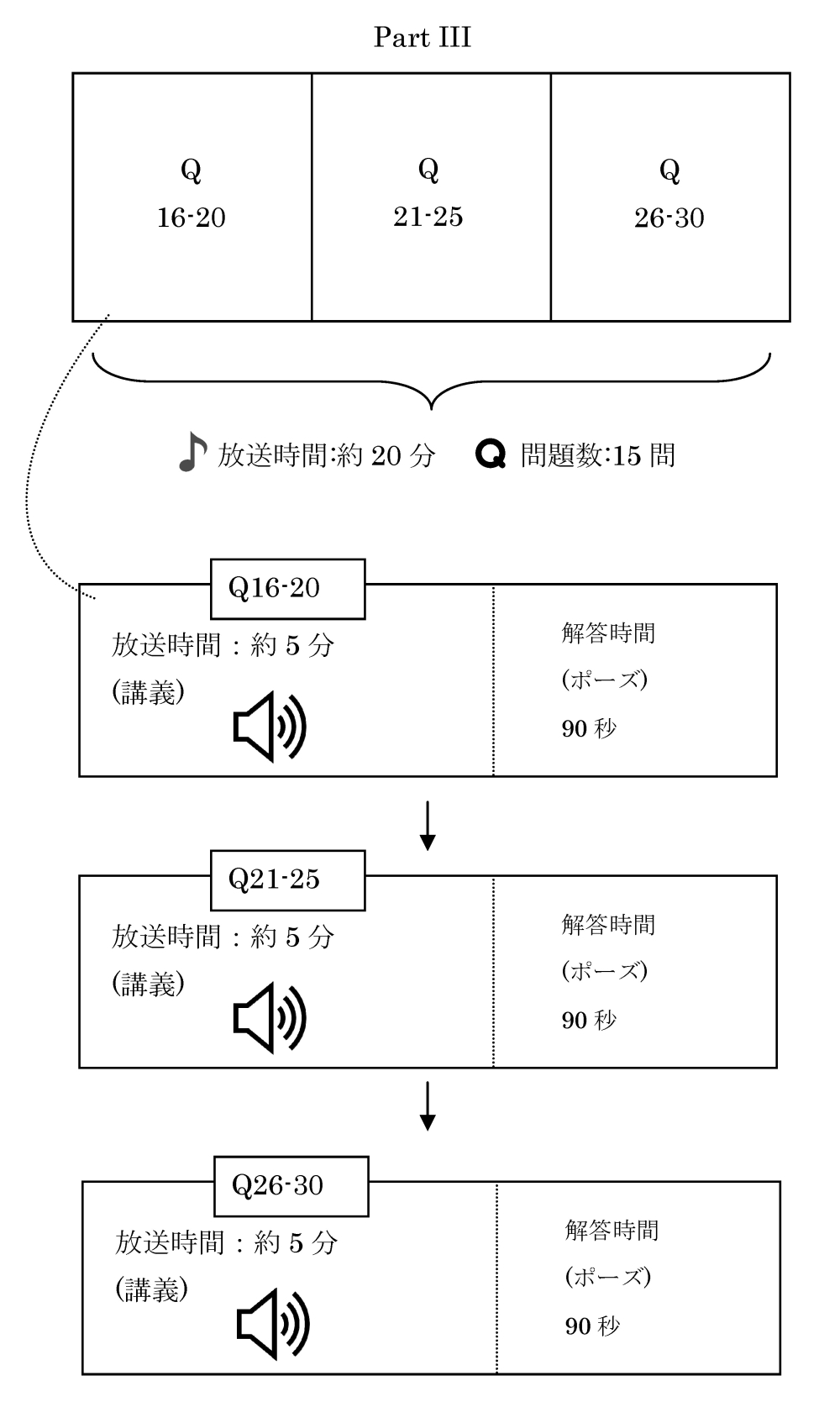

<ICU入試英語リスニング Part III>

問題数:15問

放送時間:全体で約20分

構成:3つの講義 (4-5分の講義が3個)

解答時間(会話後の無音時間):1問につき18秒(各講義後、90秒の解答時間で5問)

Part IIIでは3つの講義が出題されます。前半の会話パートに比べると分量が非常に多く、各講義500-600 words程度あり、各5分程度で読み上げられます。他大学のリーディングにも匹敵する分量で、内容も大学での講義を前提としており、難度が高いPartです。

<Part III 対策>

3つの講義が出題されますが、その内容は総合教養(ATLAS)と同様に、人文科学、社会科学、自然科学の3分野を意識して出題される事が多いです。特に1つは自然科学分野から出題されます。人文科学、社会科学は明確な区分なく出題される事が多いですが、近年世界で議論されている社会問題などは毎年のように出題される頻出の分野です。

いずれにしても幅広く学術的な講義が出題されることを念頭に、自分の得意な学術的分野を作れるよう、ICUの過去問を中心にリスニングの演習を重ねていきたいところです。

<ICU入試英語リスニング対策のまとめ>

・全体に解答用の時間が短い。問題文と選択肢は問題冊子に印刷されており、実際の試験でもそれを見ながらリスニングの放送を聞くことができる。問題冊子を見ながら、問題を解きつつ、リスニングの放送を聞く練習をする

・Part I,IIは大学生活を意識した実践的な英語表現が多い。結果的に、過去問に類題が多く見られるので、過去問を中心に学習すると効率的に対策できる。

・Part IIIは非常に幅広い範囲から出題される。入試対策としては、様々な学術的な英語を聞く演習を、過去問を中心にする。人文・社会・自然科学の3分野がある程度意識されて出題されているので、背景知識の習得を含めて、得意な分野を作っておくとよい。特に近年の社会問題、環境問題などは頻出。Part IIIはI,IIに比べると明らかに難度が高いので、Part I,IIはなるべく多く得点するようにしつつ、Part IIIは「この分野の講義ならよく分かる」という得意分野を作れるようにする。