ICU(国際基督教大学)入試英語リーディングの問題の頻出単語、表現の研究

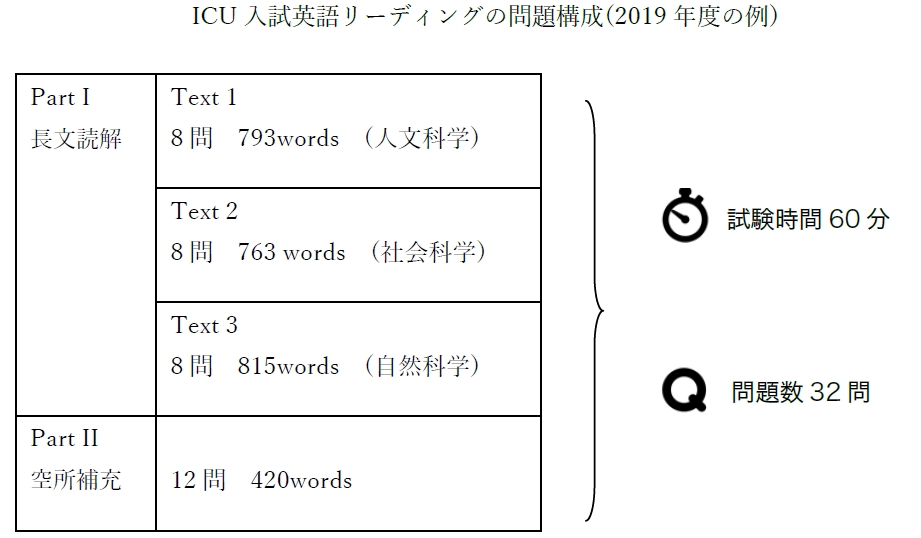

今回はICU(国際基督教大学)入試、英語リスニング対策として、出題パターンを研究するため、過去のICUの英語リーディングの入試問題20年分(20010-2019)の読解パート(Part I)の質問文をデータ化し、登場した英単語の出現頻度を調べた。

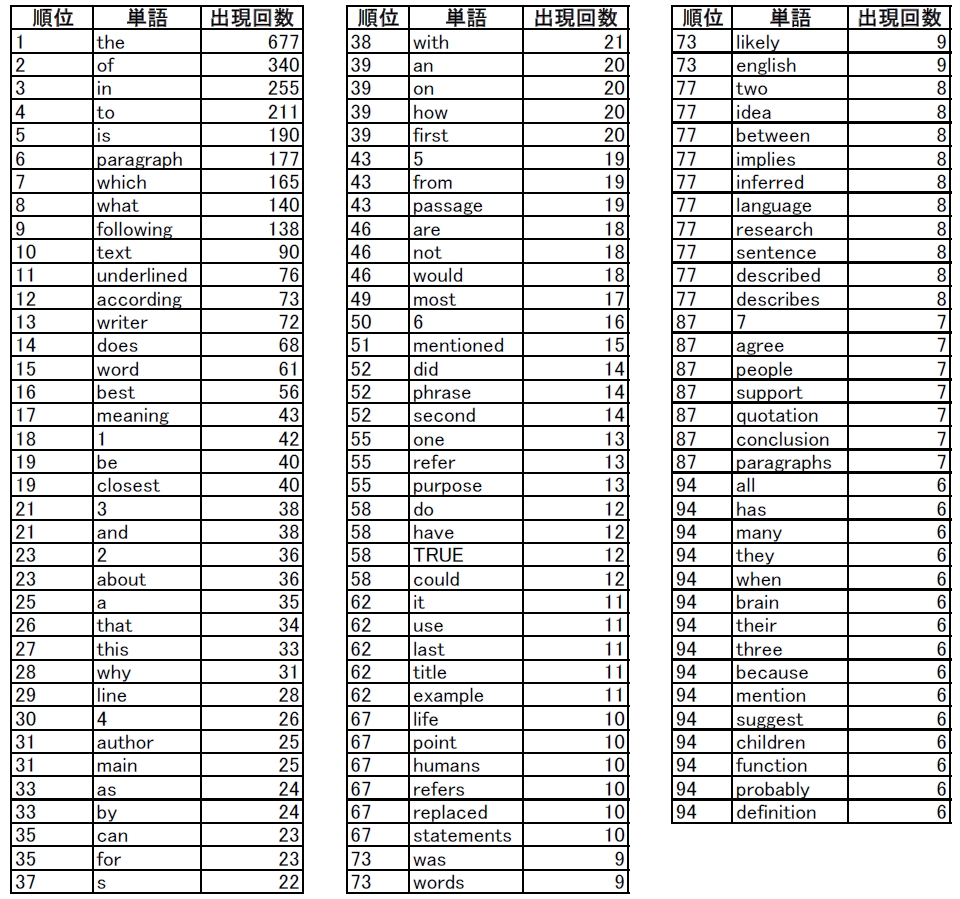

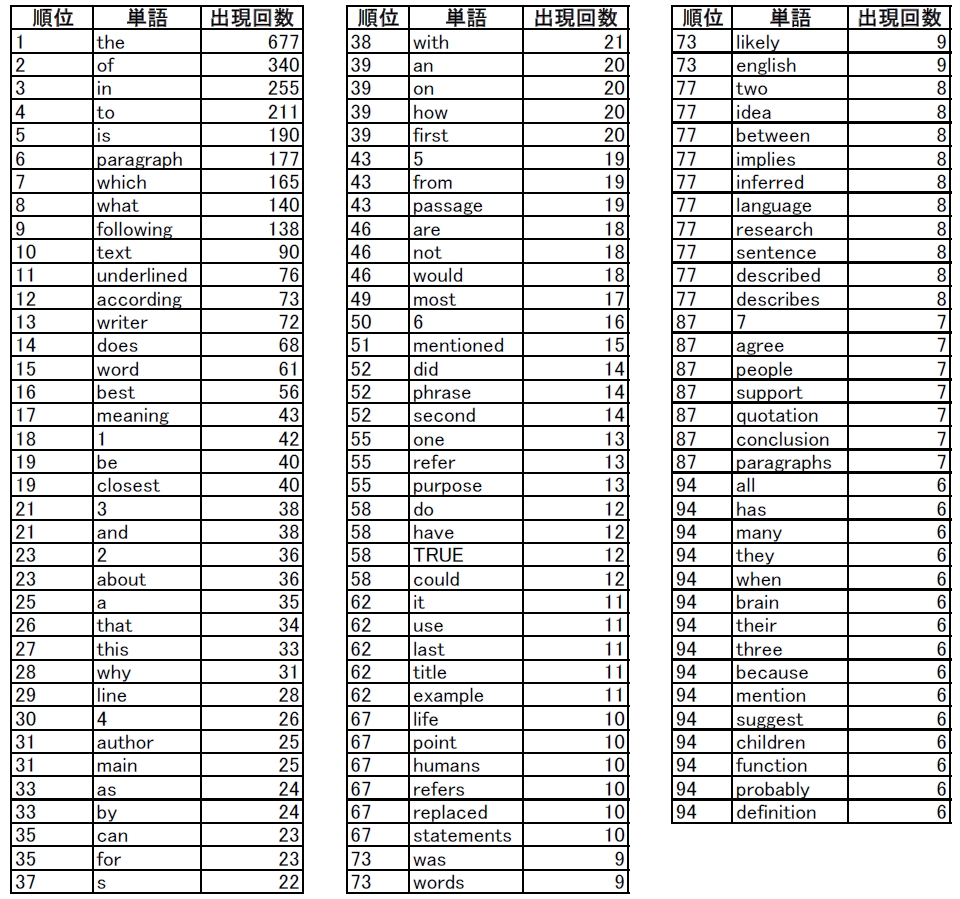

調査の結果、ICU入試英語リーディングの質問文で最も出題される英単語のベスト100(109)は以下のものであった。"出現回数"はICU入試英語リーディングの質問文に登場した回数を示す。

集計された単語の出現回数を元に、ICU入試英語リーディングの出題傾向を分析する。

・5W1Hで一番使われるのは?

英語の質問文では、5W1H(6W1H)が重要であるとされるが、実際の質問文での登場回数には偏りがあった。

概ね傾向は前回分析したリスニングに近く、which, what等が非常に頻繁に質問文に登場する。whichとwhatを用いたQuestionには一定のパターンが認められたので、この点に関しては、コロケーションの分析として後日掲載したい。

その反面、whoやwhenはほとんど登場していない。whoはわずかに1度、そして"where"を用いた質問文はICUの英語リーディングの過去20年間で1度も登場していない。

whoに関しては、ICU入試で出題される英文は学術論文であるから、学術論文の筆者が学者や研究者であることは自明の理である。また、そもそも学術論文は小説ではないので、文中の動作などの主体が誰であるかが曖昧な文章であってはいけない。

また、whereに関しても過去20年間に全く登場していないが、これは会話文のように例えばレストランでの会話などのように「会話の場面」が問われることがないというリーディングの特性であると考えられる。会話文であればそれぞれの場面、場所にあった表現を用いる事が求められるが、学術論文は、学術的なルールに従って論述する事が求められる。よって学術論文で「場面」を問うのは不自然とも言え、また文中で場所に言及するのであればその旨は誰が読んでも明確になるようにしておくべきである。

・リーディングのQuestionに特有の頻度の高い英単語は何か?

以前に分析を行ったリスニングQuestionでは、"Lecture"、"Woman"、"Man"、"Speaker"など、放送講義や話者に言及するリスニング特有の表現が多く登場していた。

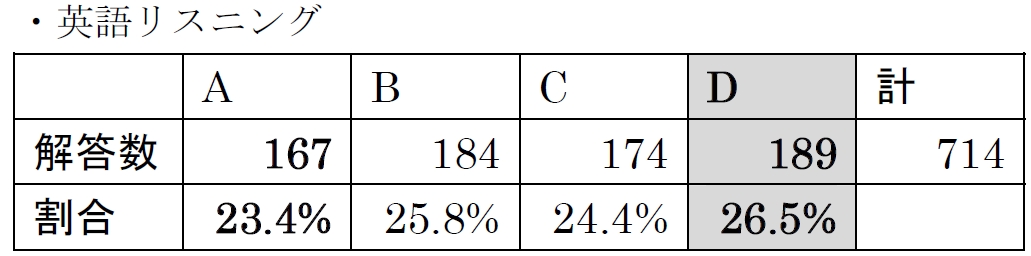

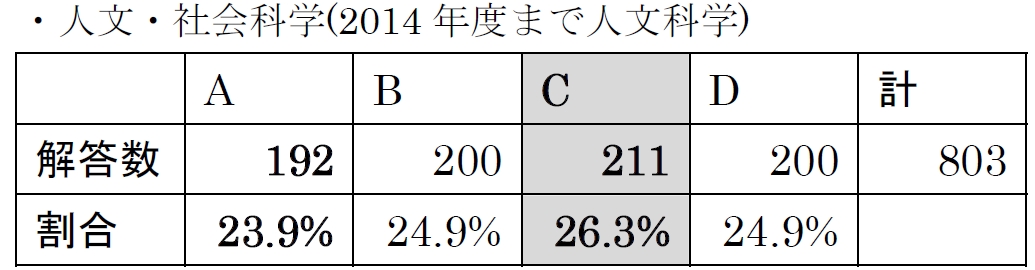

(参考)ICU入試英語リスニング質問文頻出英単語ベスト100の研究

一方、今回分析を行ったリーディングQuestionではリスニングには登場しない、論文特有の英単語が多数出題されている様子が分かる。

リーディングとリスニングではQuestionに登場する語彙が違うことを認識しながら、それぞれの出題パターンに慣れておくとよい。これらの単語はリーディングQuestionでは出現回数がとても多いにもかかわらず、リスニングではほとんど登場していない。

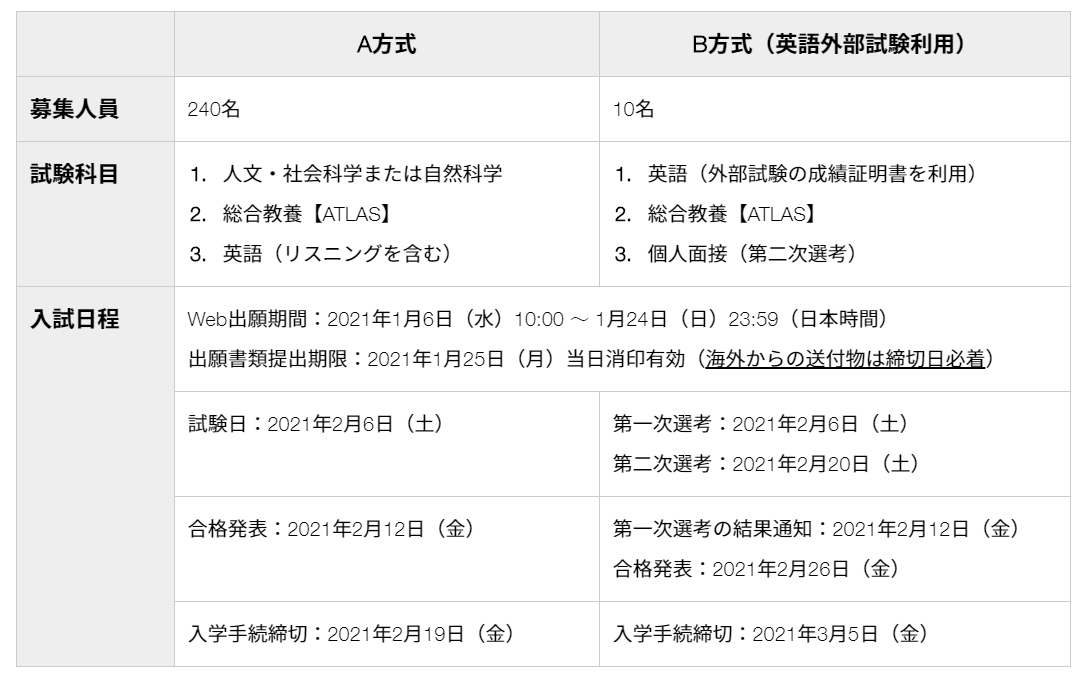

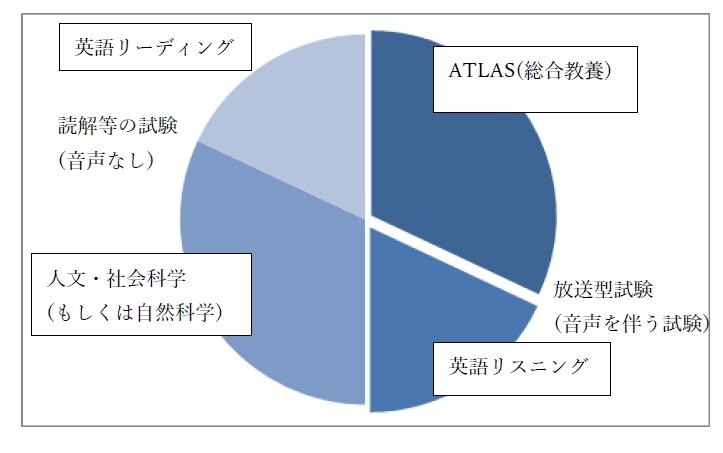

ICUの入試では、英語の試験はリスニングが先に実施され、リスニング終了後すぐにリーディングの回答時間となるため、頭を切り替えて試験に臨みたいところである。

・どのパラグラフが一番出題されるのか?

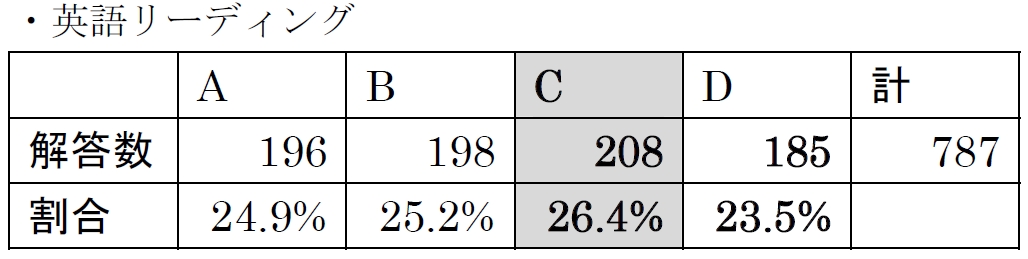

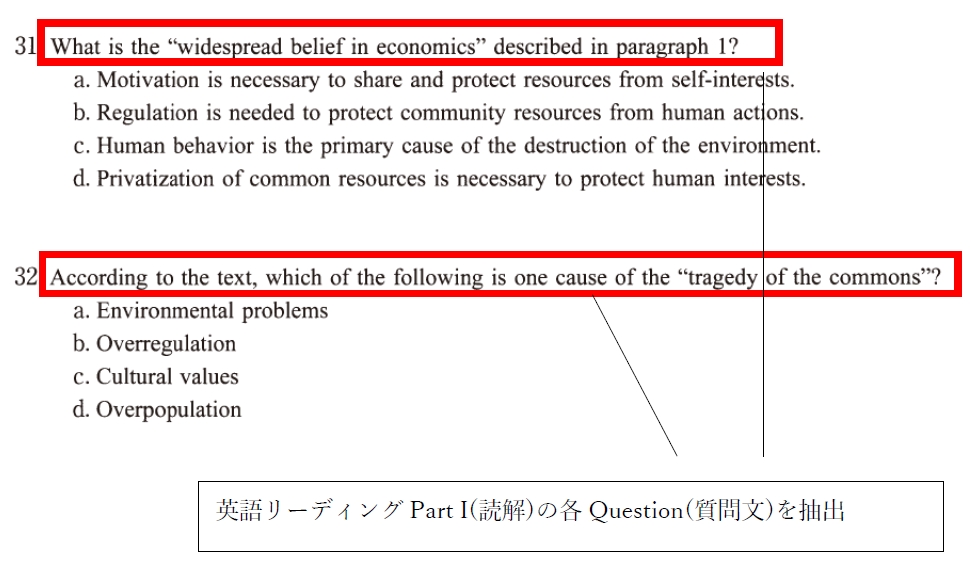

同じデータを用いて、ICU入試英語リーディングの問題過去20年分のQuestion(質問文)の中で、どのパラグラフが問われているかをカウントした。なお、基本的にパラグラフ番号は"paragraph 1(2,3…)"の形で表記されるが、"1st paragraph"、"first paragraph"などの形でも出題される事があるため、それらも合算してカウントしている。

分析の結果、ICU入試英語リーディングのQuestionで多く登場したのは、パラグラフ1, 2, 3であった。つまり英文の前半ほど「パラグラフの主題や役割」、「パラグラフ内の下線部の意味」が問われやすい。その一方で、後半のパラグラフになるほど、パラグラフ内の特定の箇所が質問の直接の対象となる頻度は少ない。

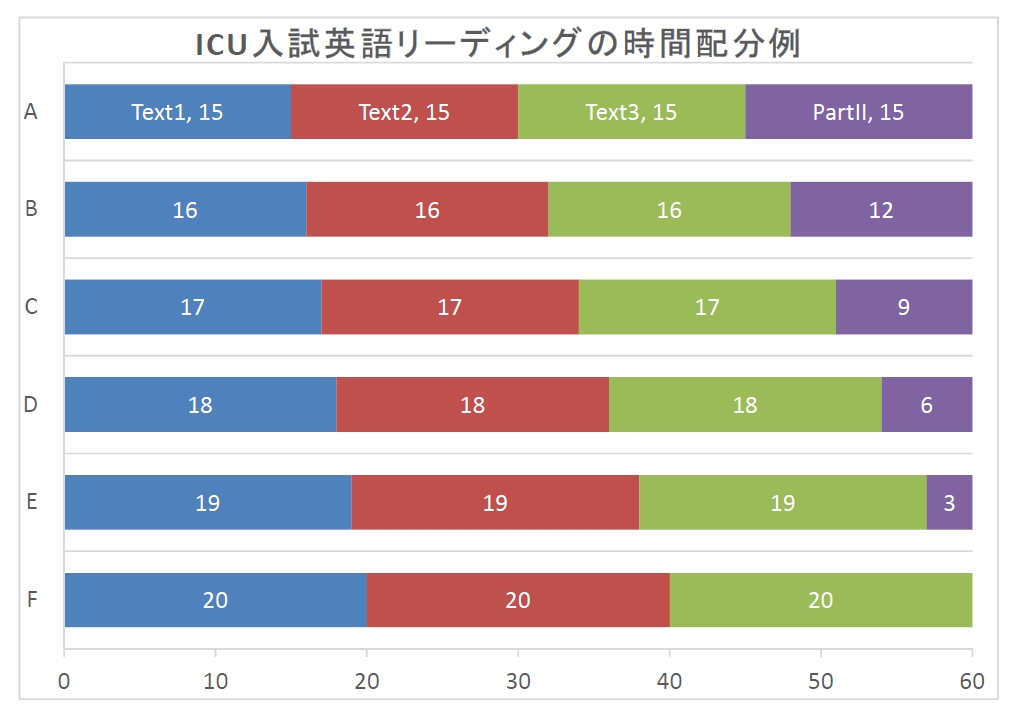

以上の傾向から、英文の前半は精読し、後半は速読すると回答の効率が高まりそうである。

実際に論文の構造として、冒頭の段落で論文の条件設定や背景説明、学術用語の説明をした上で議論を展開する事が多いので、英文の前半ほど細かな内容を述べている場合が多く、前半のパラグラフの方が英文の理解を問う問題が作りやすい傾向があるものと考えられる。

・Questionは全般に平易な表現を用いて作られている

上記のQuestionの頻出単語を見ても分かるように、上位の単語はすべて基本的な英単語であり、この表に登場しない出現回数5回未満の単語の多くも平易なものであった。英語本文や選択肢には難度の高い英単語も度々登場しているのだが、少なくともQuestionに関してはシンプルで明快な表現がほとんどである。

また、概ねOxford English Corpusの分析した英語テキスト全般の頻出単語のリストのトップ100 wordsの内容にも近い。

https://en.wikipedia.org/wiki/Most_common_words_in_English#100_most_common_words

Questionの読み取りに関しては語彙力というよりは瞬時に問題の意図を把握する判断力やスピードが問われていると言える。その上で、特にWhichやWhatを用いたQuestionには特定のパターンがあるため、次回以降のエントリーで論じる。