*欅寮の前にて

今回はICU新しい学生寮、欅寮に入寮した新入生3人にお話を伺いました。

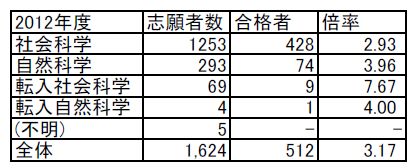

3人とも2012年度ICU合格者で、オンレクを受講された皆さんです。

ねいと(NIT)さん(愛知県出身 現役)

taka(TAK)さん(神奈川県出身 高卒)

ノルウェーからの手紙(NOR)さん(東京都出身 他大学中退)

*3人とも2012年度一般入試合格者。また全員が欅寮の同じポッド(7部屋からなる寮の居住区画)に入寮中で、ポッド内の11人中3人がオンレク受講生であったことから、呼びかけ合ってお集まりいただき、学食でお話を伺いました。

(さて、まずは生活の様子などを伺っていきたいと思います。皆さんご飯とかはどうされていますか?)

NOR:自分は自炊してます。3食自炊していて、昼飯も寮に帰って食べています。

NIT:僕も自炊してますね。

TAK:僕は学食で済ませていますね。

(3食となると結構買い出しなどもありそうですね)

NOR:近所のスーパーにお世話になってます。ちなみに自炊するなら買い出しの自転車は必須です。最初は無しで済ませようと思ったんですが。

(寮が完成した際に見学させていただいて、キッチンは広々として良い感じだったのですが、フロア全体で使うとなると結構食事の時間に混雑したりしますか?)

NIT:意外に大丈夫ですね。皆微妙に生活時間帯が違うというか、今のところ使えないということはないです。学食派も結構多いですし。

(自炊率はどれくらいだと思いますか?)

NOR:たぶん自炊している人は半分くらいだと思います。

(自炊しない場合は学食での食事が中心ですね?)

TAK:そうですね。学食は寮から徒歩1分だしそこそこ安いですよ。パンとか軽食も買えますし。

(寮の門限などはありますか?)

NOR:夜11時半から朝は5時までは原則外に出られません。

帰寮時間に関しては事前に申告しておけば11時半以降でも大丈夫です。

NIT:以前は帰寮も11時半だったようですが、現状では事前申請しておけばOKです。

(なるほど。門限に関して不便な点はなどはありますか?)

NOR:特に無いと言えば無いといえばないのですが、強いて言えば夜中にコンビニに何か食べるものを買いに行くとかはできないです。僕はたまに行きたくなるんですが。

(セキュリティに関して入居者以外は立ち入れないと聞きましたがこれは徹底されているのですか?)

NIT:そうですね、セキュリティはしっかりしていて、入寮者以外は入れないようになってます。なので友達とか家族を呼ぶとかは原則できません。基本的には部外者は入れないようになっています。

(各階ごとのセキュリティでしょうか? 1階の人は1階だけ移動できるような?)

TAK:カードキーの認証があって、ガラス張りになっているソーシャルルームから先は、各階の入居者しか立ち入れません。ですが、各フロアの階段付近にはラウンジがありまして、そこに関しては他の階にも行くことができます。なので各階の交流が全くないというわけではないです。以前お好み焼きパーティ的なものに呼ばれて、別の階のラウンジでいただいたことがあります。

(お酒とかは飲んでも大丈夫?)

NIT:あまり飲んでいる人は見かけませんが、飲酒はOKです。ただし、お酒は部屋なら飲んでもいいが、ソーシャルルーム等、部屋以外の場所での飲酒は一応ダメということになっています。

(細かい箇所なのですが、トイレとかシャワーは各ポッドで共有という形でしたね。数は足りていますか?混雑したりしない?)

NOR:ポッドごとにシャワー2つ、トイレ4つですね。基本バラバラなので結構開いてます。ちなみに入居者も14人全員入っているわけではなくて、セプテン用に空いていたりしますので。

TAK 自分達のいるポッドは今11人ですね。トイレはたくさんあって足りています。お風呂はシャワーなのでそんなに長く入っていられないので、まぁ大丈夫ですね。

(湯船は無しですね)

NIT:ええ、敢えてシャワーのみです。僕はあまり気になりませんが。自転車でちょっといくと何カ所か銭湯(のぼり湯 千代乃湯など)がありまして、ゆっくりお風呂に入りたい時などにそらに行く人もいるようです。

(掃除などはどうされていますか?)

NOR:部屋に関しては各自掃除ですが、トイレや洗面所、廊下などの共用部分は専門の業者が入っていてやっていただけます。

(次回に続きます)