<お名前>

BUCHO

<プロフィール>

都立Tタマ高校卒、ICU(国際基督教大学)卒

大学受験情報サイトを運営

ICU受験対策 BUCHO.NET

早稲田国際教養受験対策 WasedaSILS.com

慶應SFC対策 KEIOSFC.COM

趣味はビリヤード、マジック、自転車旅行、ギター、こっそりと受ける大学入試(?)など

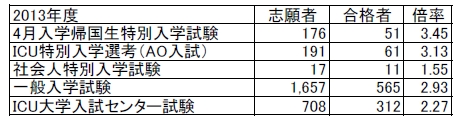

<受験形態・合格年度>

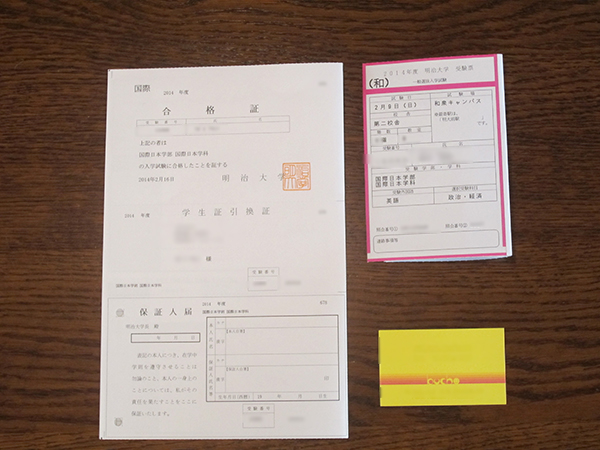

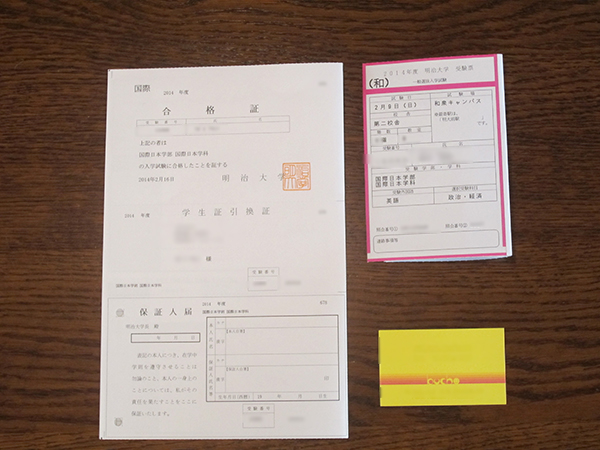

一般入試・2014年度入試

明治大学国際日本学部国際日本学科

<予想得点>

英語得点 = 約95%

国語得点 = 約75%

選択科目得点(政治経済) = 80%

<併願校>

今年は単願

<受験するまでのいきさつ>

経営している予備校(ICU、SILS、SFC対策)の併願校研究のため。

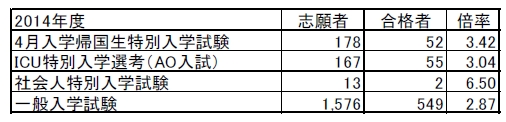

ICU(国際基督教大学)やSFC、SILSと併願している方がオンレク受講生の中に比較的多く、また、なんと言っても受験者数日本一の大学であり、2014年から中野に新しいキャンパスが出来たという話題性もあり、受験を決意。

政治経済が選択科目として選択でき、ICUやSFC入試の背景知識として活用できる点もポイント。

<大学への期待>

(入学するとしたら)

日本の魅力を世界に発信するような、ユニークな授業と人材育成に期待したい。2014年から移転したの中野キャンパスも魅力的。

-入試対策-

<全体>

明治大学の中でも特殊な配点の学部で、

英語が約44%、国語が約33%(現代文約22%、古文約11%)、社会が約22%という配点である。

また、合格ラインが例年70%-75%と非常に高く、

センター試験のようなハイスコアゲームの要素を持っている。

英語と現代文で乗り切りたいところだが、

合格ラインが非常に高く、また配点がうまくできているので、

例え英語だけできても、社会や古文ができないと不合格になる。

英語が最重要だが、英語だけでは受からないという、なかなかうまくできた配点である。

<会場に関して>

明治大学の多くの学部の入試は、明大泉校舎(杉並区)で行われる。

京王線明大前駅から歩いて数分のところにあるが、駅と明大校舎の前には甲州街道が走っていて、これは陸橋でないと渡れない。

なんといっても累計受験者数10万人超で日本一なのだから覚悟した方が良い。

この明大前の陸橋が入試期間中はものすごく混雑しており、事故が起らないよう、係員の指示に従って進む必要があり、駅から明大に行き着くまでに20分は見た方がよい。

混雑する明大前の陸橋。行列が明大前駅から明大正門まで続く。

どうしてもこの行列に並びたくない場合は、京王線の下高井戸か、京王井の頭線の西永福あたりからタクシーに乗ると、新宿方面に向かう登り車線の甲州街道を通って明大前の校門に直接到着できる。

頑張れば明大前駅から歩いてぐるっと陸橋を回避することもできるが、そちらのルートも結構時間がかかる上に迷ったらしょうがないので、明大前駅から行く場合は無難に指示に従って陸橋ルートでいくべきだろう。

なお今回は東京では数十年ぶりという大雪が前日に降り、試験会場が比較的地元ということもあり、自宅から駅に向かう途中で、通りかかったタクシーに乗った。

地元ナンバーのタクシーの運転手さんはさすがというか、道路は全面雪にもかかわらず、「ええ!明大の試験受けるですか、おもしろいご商売ですね!」などと世間話をしつつ、凍結気味のカーブで逆ハンドルをあてながらドリフト気味にかなりのスピードで明大まで疾走し、あっという間に校門の前まで着いてしまった。さすがプロ。

無事に会場に着いたが、予定より早くついた上に、試験が1時間遅れで開始されることが告知されていた。試験開始まで2時間以上もある。一端校門をくぐって試験会場に入ると出ることができないので、外で時間をつぶそうと思ったが、明大前周辺の喫茶店・ファーストフード店等は受験生と保護者らで満席だった。京王線で隣の下高井戸駅に移動してそちらの喫茶店で試験開始1時間前くらいまで待機していた。

<1.英語>

(問題構成)

問1長文 約1500words

問2長文 約800words

問3,4空所補充(会話文中心)

問5長文 会話文の短文補充

試験時間80分

(実際の試験)

過去問を研究した結果、問5,4,3,2,1と逆順に解いていくと効率がよいと思った。

明大国際日本学部の場合、1限が英語であるので、最も長く、配点も大きいと思われる問1から解くよりは、確実に得点できる後半の問題から解いていった方が自分の場合はうまくいった。

全体の印象として、まっとうな素直な問題が多く、引っかけ問題などが極端に少ない。

このあたり「前へ!」という明大の校風なのか、誤解を招くような微妙な問題や選択肢があまりない。

時間さえ間に合えば十分に高得点が期待できるような内容。

よってあまりミスがあまり許されないような、ハイスコアが期待される問題とも言える。

配点から考えても英語が最重要で、英語のミスを他で挽回するのは難しい。

実際の試験では文法等が中心の問5,4,3を15分と素早く解いて、問2を20分、問1は30分ほどかけて、長文を比較的ゆっくり解いた。

試験会場の雰囲気も、英語の試験は早く解き終わっている受験生が多かったように思う。

<昼食>

1限目の英語が終わると昼食であるが、明大の場合試験会場の学食は、教職員学生の待機所になっており、受験生は利用できない(慶應なども同じで、受験生にとっては有りがたくないシステム)。また、試験会場から出ることはできないので、いずれにしても持参した弁当など冷や飯(?)を食べろというシステム。冗談抜きで弁当などは雪の日は冷や飯状態。

明大構内の明大マートで、お弁当やおにぎり等の昼食を買うことはできる。

なお明大駅前から明治大学の途中にはコンビニが一店舗あるが、陸橋の行列の途中になってしまうので、購入しにくい。他の駅などで買い物を済ませた方が良い。

自分は絶対教室で昼食を食べないことにしているのだが、雪で外のベンチ等が使えないため、メディア棟1階のラウンジで弁当を食べた。ここは穴場になっていて、ゆったりと食事ができる。

<2.国語>

現代文2題、古文1題の典型的な国語の構成。

配点は「おおよそ7:3の割合」とされていて、

恐らく現代文約100点、古文約50点くらいの配点だろうと思われる。

(具体的な配点は非公表)

トータルで7割以上が期待される試験なので、古文は捨てない方がよい。

今回はどうしても古文が必要だったので、基本古語と助動詞を中心に、数ヶ月勉強した。

結果的に古文で6割くらい取れたので、大いに助かった。

傾向として、古文は他大学にはほとんど出題がない、江戸時代など、近世の文書からの出題が多くの年度で見られる。これらは現代語により近く、理解しやすいが、それでもやはり、古文の基礎知識がないと、問題に答えることは難しい。

現代文はオーソドックスな出題だが、古文を含め3題で60分であるので、スピードが求められる。

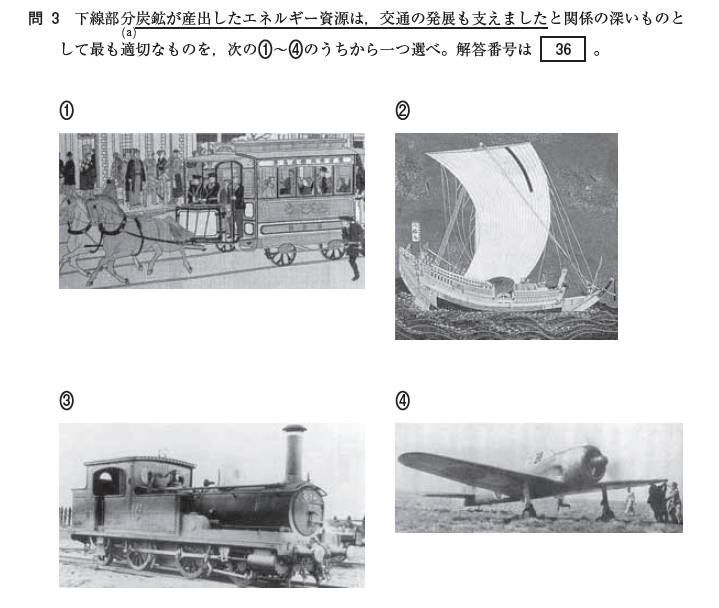

<3.社会(政治経済)>

今回最も力を入れたのが政治経済対策。

これは明治大学の入試の大きな特徴の一つだが、ほぼ全ての文系学部で、日本史、世界史に加えて、政治経済が選択できる。さすが受験者数日本一である。

政治経済が選択できる大学・学部は限定されるが、日本史、世界史と比較すると短期間で得点がUPしやすく、また、特にICUやSFCと併願する場合、政治経済の知識が大いに役に立つ。

政治経済は大学受験後も役立つ知識ばかりで、ぜひとも勉強しておくべき教科だと思う。政治学部、経済学部、法学部など、大学の文系学部の多くの学問分野の基礎知識であり、絶対無駄にならない。

また、明大の特徴の良問主義というか、ひっかけ問題や、教科書以外からの無理な出題が少ないので、問題が非常にパターン化している。

よって明大の他の学部の政治経済の試験問題をたくさんといていくと、必ず類題が出てくる。

一応全ての学部の過去問を研究してみたが、得に情報コミュニケーション学部、及び農学部の問題(毎年出題される農業に関する問4は除く)が似ているように感じられた。

なお政治経済は時事問題が多いので、10年前の問題をやるよりは、明大のいろいろな学部の問題を3年分ほどやった方が効率がよさそうだ。

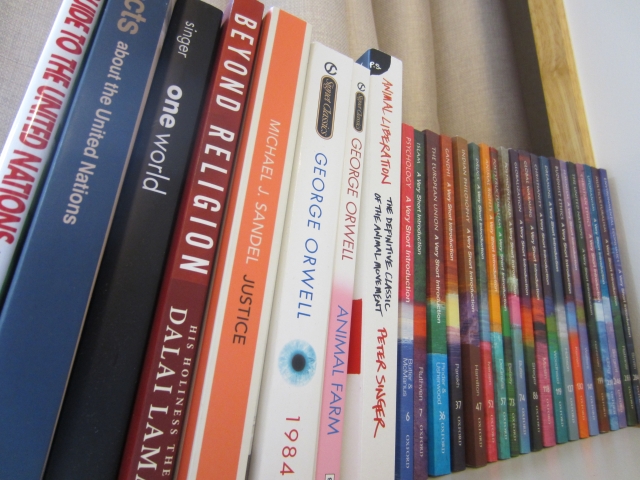

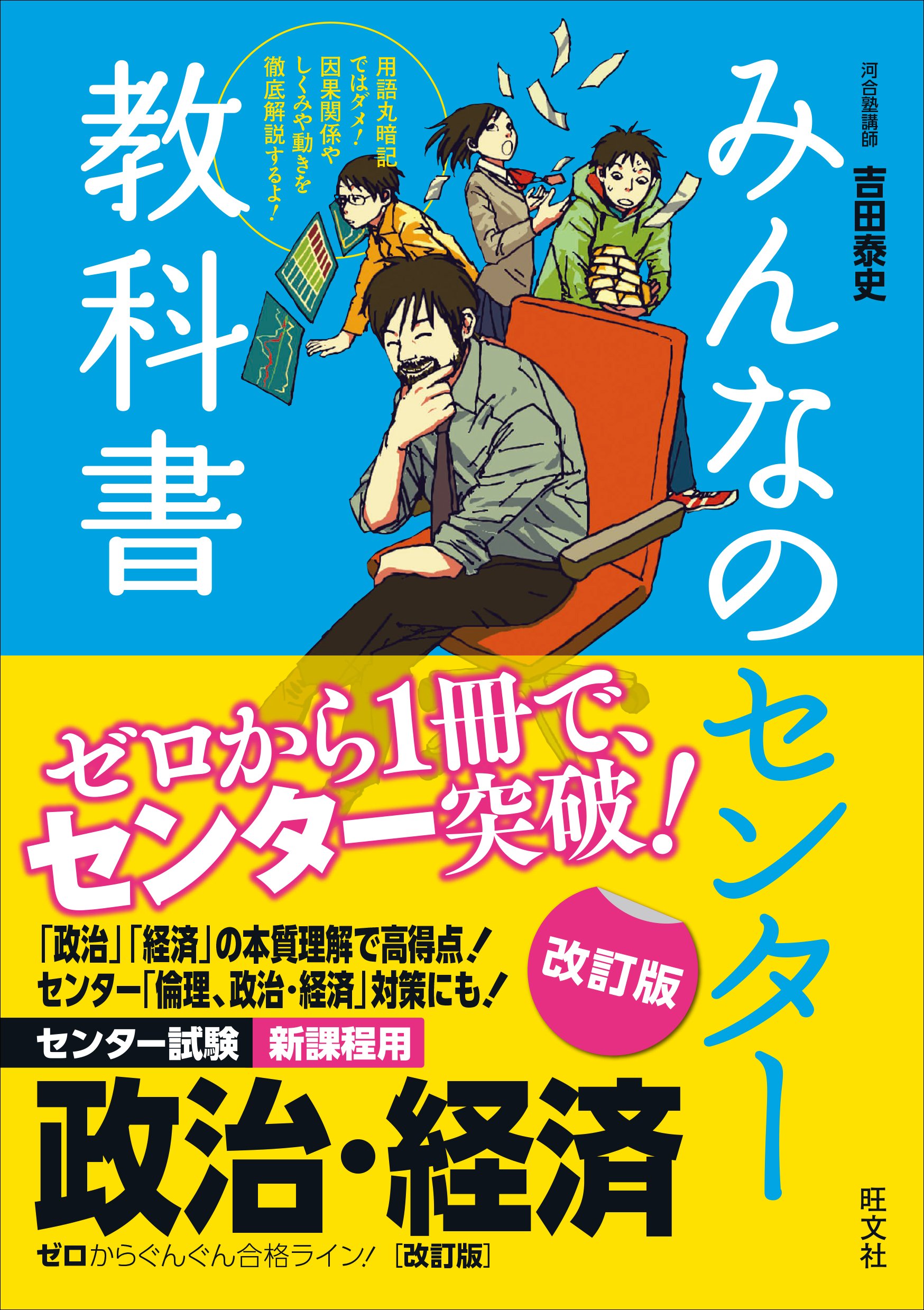

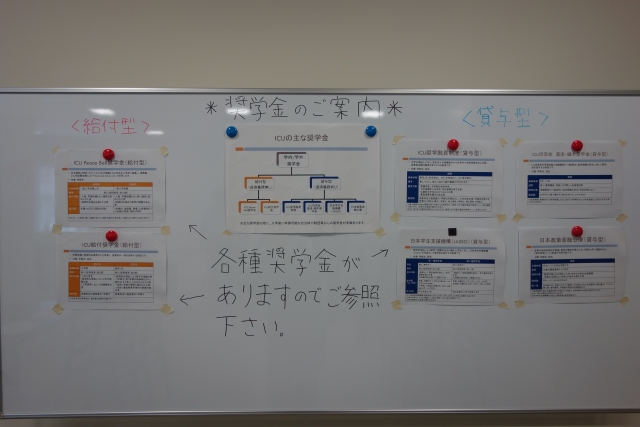

政治経済のテキストに関して、以下のものが特に明治大学国際日本学部の試験にあっていると感じ、内容もよくまとまっていて、最後まで使っていた。個人的には今回1番使ったテキストで、オススメ。ただし、政治経済のテキストは、経済史、政治史等の内容は変わらないものの、時事問題や各種社会制度等に関する記述は、すぐに内容が古くなってしまうので、それらに関しては新しいものを使っていく必要がある。

みんなのセンター教科書 政治・経済 (吉田泰史・旺文社)

また、比較的内閣史がよく出るように思ったので、以下のものも使った。こちらは辞書的に使うというか、過去問で出題された内閣の部分を、この本で確認するという程度でよい。完全に内容を理解しなくてはいけないというタイプの本ではない。

日本史〔近現代史〕 歴代内閣 図解整理 ハンドブック(福山 浩麿 旺文社)

あとはひたすら明治の政治経済の過去問の数をこなした。前述のように情報コミュニケーション、農学部の政治経済の過去問は、国際日本学部と相性がよい。明治大学は全学部で政治経済を実施しているため、過去問がとても充実している。また、良問が揃っており、演習に適している。よって、市販の政治経済の問題集をやるより、明治の過去問を解いて、その上で足りない部分をテキストで確認したり、必要なら、その分野の問題集をやるというやり方がよい。他学部で出た問題の資料、リード文等が、問題として出てくることがよくあった。

特に一問一答形式の農学部の問題は汎用性が高く、使いやすかった。国際日本学部、他学部の過去問を、累計で25年分ほど解いた。ここまで解いてしまうと、多様な学問の要素を含みつつも、出題範囲がコンパクトにまとまっている政治経済では、おなじみの問題が多くなり、大いに自信になった。

一方、時事問題も出題されるので、普段からニュース等をよく見ておく必要がある。時事問題に関しては教科書レベルを超えてくるので、満点が取れるような試験では無い。つまり合格点には短期間で達することが可能だが、満点に到達するのは他教科と比べても困難というイメージ。

なお、国際日本学部では、今年度から長めの論述問題が出題されており、それが社会科学の内容そのものであるから(今年は少子高齢化に関する小論文的記述問題)、それらの分野を自然と勉強することになる、ICU、SFC受験生にはとっては有利な材料が増えた。

<まとめ>

試験終了後、退場のための行列

・英国2科目型+政治経済の併願校としては、ICUとSFCとの相性が非常によい。ICUの場合人文・社会科学で、SFCの場合小論文で、政治経済の知識が大いに役立つ。政治経済は極端な暗記は必要なく、良問中心の出題で、勉強になる。その上英語の配点が大きいので、なんとも都合がよい。ただしICUは試験日程が近く、まれに試験日程が重なる年度もあるので注意。

・もちろん3教科型のSILS(早稲田大学国際教養学部)などを受ける場合も、配点がやや似ているので、英語が得意な受験生には併願しやすい。

・試験のポイントは、まずはなんといっても英語で高得点を取ること、そして、高い合格ラインを踏まえて、選択科目も含めて、7割以上を確保することだと思われる。

・3教科型入試としては標準的な難易度だが、英国型の受験生が受けると、社会と古文がポイントであり、合格点が高いので、少なくとも社会はやらないと合格は難しい。

・英国型受験生にとっては、政治経済が選択でき、古文も無茶な問題はでないので、勉強時間に応じて、一定点数までは確実に点数が伸ばせる。感覚的に半年勉強すれば十分に戦える(英国がすでにできあがっている場合)。古文・政治経済ができれば明大の他学部や早稲田の一部学部なども併願できるようになるので、メリットは大きい。

・さすが受験生10万人超の世界観というか、他大学の試験会場と比較して明らかにボリューム感が違う。これに匹敵するのは早稲田ぐらいだろう。誰も騒がないお祭り。試験日程が早いせいか、早慶の試験会に比べると悲壮感は少ない。なお帰りは時間差退出が実施されている。政治経済の場合、1番最後の退出で、試験終了から30分以上教室で待たされる。陸橋等を含め安全上の問題があって試験教室で待機するよう指示される。確かにあの人数が校門や陸橋に殺到したら危ない。待たされる教室になった場合でも、地方からの受験者などで、飛行機、新幹線等の時間が迫っている場合は、退出が許可される場合もあるようだ。

<余談1>

右斜め前の男子受験生が、吉祥寺などでみかけるような英語がたくさん書いてある若者向けのシャツを着ていたのだが、1限の英語の試験前に「そのシャツは英語がたくさん書いてあるから脱いで」と試験官に言われ、脱いでいた。確かに入試要項にはそれらしい事が書いてあるのだが、ほんとに脱がされている人は初めて見た。雪がちらつく中でTシャツにさせられるのは厳しい。

<余談2>

英語ができる事と試験の親和性から、この学部から仮面浪人でICUに編入した学生は少なからずいる。過去のオンレク受講者の中にも結構いて、とある年度では同じ語学のクラスから2名が受験し、2名ともICUに合格している。実際に受験して受かった率直な感想として、この学部に興味がある人は、ICUと併願で受験すすると効率が良さそうだと感じた。オンレクで一定程度演習をすれば、ICUは十分に狙えると感覚的に思う。もちろん試験としてはICUの方が難しいのだが。

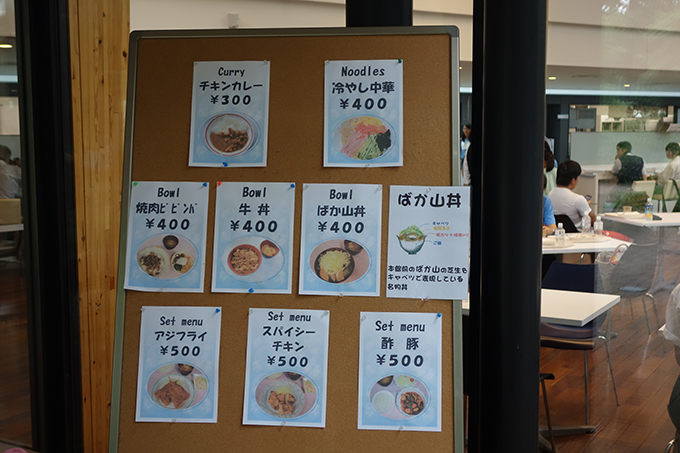

まずは学食に移動。オープンキャンパスは体力を使う上に、昼時の学食は混雑するので、昼食を早めにこなすのがコツか。

まずは学食に移動。オープンキャンパスは体力を使う上に、昼時の学食は混雑するので、昼食を早めにこなすのがコツか。  今回のメニューはこちら。

今回のメニューはこちら。  長年の反省を踏まえ、無難にチキンカレーをチョイス。甘口でおいしい。

長年の反省を踏まえ、無難にチキンカレーをチョイス。甘口でおいしい。 学食はこんな雰囲気です。

学食はこんな雰囲気です。  本館へのアプローチ、通称花道。

本館へのアプローチ、通称花道。 今回も飲み物の無料配布が行われていました。前に並んでいた方は午後の紅茶(無糖)を午前中にチョイス。 次回に続きます。

今回も飲み物の無料配布が行われていました。前に並んでいた方は午後の紅茶(無糖)を午前中にチョイス。 次回に続きます。